-

Par authion le 15 Décembre 2017 à 10:36

De la part de Jean-Yves LEBOT (Le Finistère dans la guerre)

Première partie

Deuxième Partie

Troisième Partie

Patience, en attente !

votre commentaire

votre commentaire

-

Par authion le 12 Décembre 2017 à 09:34

Entretien avec M. Henri Dominique SEGRETAIN, Français Libre

Cet entretien a été réalisé à partir d’un questionnaire établi en coordination avec l’Université de Montpellier. Il est organisé en 6 thèmes : la personnalité, la perception de Pétain et De Gaulle/Vichy et Londres, l’engagement dans les FFL, la vie militaire, le retour à la vie civile, la Mémoire de la Résistance.I- PERSONNALITE-Ses origines géographiques et familiales : Henri-Dominique SEGRETAIN est né à SAUMUR dans le Maine et Loire le 14 mai 1918 où il passe une partie de son enfance. Il vit ensuite à Blois, de 9 à 16 ans. Le dernier de 6 enfants, il est issu d’un milieu aisé : son père était directeur de la Banque de France d’une vieille famille poitevine (installée à Champdeniers en 1703-1704, puis à Niort) ; son grand-père maternel était professeur de philosophie au clèbre lycée parisien Louis-Le-Grand. Il qualifie son milieu de "patriote, sans engagement politique, proche des catholiques et plus particulièrement des Dominicains".

- Sa formation : En 1940, il est licencié en Droit, diplômé de Sciences Politiques, et titulaire de deux certificats de Lettres obtenus à Paris.

- Sa situation en 1940 : Il est jeune célibataire ( 22 ans), réside à Paris, et a une sensibilité politique de droite : il a fait partie des volontaires nationaux avec le colonel De la Rocque du P.S.F ( Parti Social Français). Mais, n’adhérant pas à la position de De La Rocque par rapport aux accords de Munich en septembre 1938, il donne sa démission et prend ses distances avec les partis politiques.

II- REGARD SUR PETAIN et DE GAULLE, VICHY et LONDRES- Perception de la défaite de 1940 : J’ai entendu, à la popote des officiers, à Auray, le discours du Maréchal PETAIN le 17 juin. Le 17 au soir, j’ai appris par la BBC que l’Angleterre continuait la guerre. Il n’y avait donc plus qu’une solution pour moi : passer en Angleterre. J’étais chef de section aspirant depuis 1 mois dans un régiment de chars à Auray pour former les nouveaux. Le 18 juin, j’avais été chargé de m’occuper des voitures belges et de les cacher sous les arbres. En principe, on devait défendre Auray avec des chars de la guerre 14-18. Il n’y avait que cela. IL y avait deux chars modernes, mais démontés ! J’ai été informé par le capitaine-adjoint qu’on devait quitter et former une colonne avec les voitures belges pour passer la Loire à Nantes. Ce jour-là, j’ai pris conscience que j’étais un homme et j’ai décidé de partir. J’ai invité mes soldats à venir avec moi. J’ai essayé de trouver un bateau à la Trinité-sur-mer. Le capitaine m’a dit : " Si je comprends bien, vous désertez ? Oui, incontestablement, je n’obéis plus aux ordres. Et vous invitez vos soldats à déserter avec vous ? Oui, je ne veux pas être prisonnier des Allemands. " On nous a emmené au sud de la Loire, jusqu’à St-Jean de Luz. De là des Polonais embarquaient...

-A propos de la Révolution Nationale : Je n’en savais rien. J’ai appris beaucoup de choses par la suite, par exemple grâce au livre de M. Paxton. "Pétain a pêché à l’ombre de la Croix Gammée". Je ne m’en suis pas préoccupé à l’époque. Il n’y avait que la France Libre qui comptait.

-A Propos des lois antisémites : Nous avions été informés et nous avons tous réagi au mois d’octobre 1940 en les trouvant ignobles.

- Mers-El-Kébir : cela m’a été très pénible mais on ne pouvait faire autrement que de rester.

-L’échec du débarquement à Dakar : J’ai réussi à partir sur le MESSALIA avec le Général De Gaulle. On le voyait tous les jours. Le soir du 23 Septembre 1940, on n’était pas fiers. Pendant quelques jours, on s’est posé des questions. Le 28 septembre, tous les officiers ont été convoqués et nos chefs nous ont expliqué pourquoi ils avaient agi ainsi. Quand le général De Gaulle a su qu’on avait été obligés de tirer , il a ordonné le repli. Nous avons perdu 3 hommes et nous avons tué 1 sous-officier français et 9 Sénégalais.

III-LE FRANCAIS LIBREAvant mon engagement dans les Forces Françaises Libres, je n’ai pas eu connaissance de tracts, ni de journaux clandestins. Ma réaction a été immédiate, dès le 17 juin 1940. Ma famille n’était pas présente à ce moment là. J’ai pris cet engagement pour une raison patriotique.

Mon départ : de St Jean de Luz, j’embarque pour l’Angleterre avec des Polonais le 25 juin 1940. L’armistice était signé. Accueilli par les Britanniques avec une bonne tasse de thé, je prends un train pour Liverpool où je retrouve des Français qui reviennent de Norvège. Je ne suis pas passé par " Patriotic school" car j’avais mes papiers militaires donc on m’a cru.

Les dissidences au sein de la France Libre : Je n’étais pas au courant des combats politiques que livrait le Général De Gaulle. Quant à la tentative de l’Amiral Muselier, je n’ai jamais compris son cas. C’était une affaire de marin.

La vie politique à Alger en 1943-44 : Je n’y étais pas. Par la suite, j’ai su qu’il y avait des difficultés énormes. J’avais le sentiment de me battre : - pour le Général de Gaulle en priorité puis pour l’indépendance de la France pour laver la défaite de 1940 et enfin par goût de l’aventure par devoir contre l’Allemagne et contre le Fascisme et le Nazisme.

Le personnel politique et administratif de la France Libre : je les considérais comme des combattants au même titre que moi.

Sentiments à l’égard de :

- Général GIRAUD : au début, j’étais très content qu’un général français continue la guerre. Après, j’ai compris qu’il voulait le pouvoir. On n’était plus d’accord, mais sans trop s’opposer.

- Les Anglais : des rapports excellents. J’ai vécu 4 ans au Moyen-Orient et je les ai vus sous différents jours.

- Les Américains : on ne les aimait pas tellement, surtout après l’affaire de Dakar où ils se sont opposés au Général De Gaulle. Cependant, on avait un Américain avec nous dans la France Libre et il était remarquable.

- Les Soviétiques : on était plutôt d’accord, à partir du moment où ils nous aidaient.

Par rapport au régime Nazi : qu’il soit détruit.

Par rapport aux soldats allemands : j’en ai peu cotoyé ; j’ai davantage eu à faire avec des Italiens.

Par rapport aux prisonniers allemands : leur sort n’était pas mauvais.

La Résistance intérieure : On était 100 % d’accord mais on en a peu entendu parler. Nous ne doutions pas qu’il y avait des oppositions entre les gens.

Le C.F.L.N (Comité Français de Libération Nationale) : j’en ai eu connaissance et je considère que c’était une bonne chose , mais ce n’était ni une victoire politique de la France Libre, ni un compromis. Jean MOULIN : j’en ai entendu parler peu de temps avant son arrestation. Mais j’étais peu informé du C.N.R (Conseil National de la Résistance) car on n’avait pas le temps.

IV- LA VIE MILITAIREMes unités : J’ai d’abord appartenu à la 342 ° compagnie de chars qui s’est battue en Norvège, la 1° compagnie de chars de la France Libre. Puis, je me suis engagé dans la compagnie de transport auto pour Dakar dans les derniers jours d’août 1940, à la fin de la campagne d’Erythrée. Puis, j’ai intégré le BM 3, un bataillon colonial comme Sous-Lieutenant en novembre 1943. Ensuite, j’ai été transféré à Suez. Mais blessé dans un accident de moto, je n’ai pas fait la campagne de Syrie.

Ma formation : Je n’avais pas de formation militaire. Je comptais faire le commissariat de la marine. J’ai été recruté en septembre 1940 à l’Ecole de chars de combat avec mes diplômes. J’ai été nommé au 507° régiment de chars comme assimilé sous-Officier.

L’armement : Je ne manipulais pas les canons. J’étais dans les chars. L’armement reçu des Anglais était bon, d’origine française. Les chars étaient en partie français, en partie américains ; les camions étaient des Bedford anglais.

Conditions de vie : La nourriture était convenable, mais, en Erythrée on avait les rations anglaises et ce n’était pas fameux -du singe anglais- des cigarettes anglaises...

Côté santé : les services étaient corrects. A la suite de mon accident de moto, j’ai été bien soigné à l’hôpital français puis dans un hôpital anglais très important. La solde était suffisante, car on ne dépensait pas beaucoup. J’ai pu m’acheter une moto avec 2 mois de solde.

Relations avec les compagnons d’armes : Bonnes, en dépit de quelques passages difficiles.

A la Justice Militaire, j’ai côtoyé des Officiers de Vichy qui n’étaient pas tous faciles.

Au sein des FFL, il existait un "esprit" FFL, une fratrie. On avait à peine 20 ans et on était coupé de tout. On avait donc de l’affection les uns pour les autres. Nous étions de grands copains. Comme l’a dit le général SIMON, on a appris très vite qu’on était peu nombreux et nous en avons été très fiers, même avec des idées politiques différentes.

Relations avec les soldats indigènes : Bonnes mais je les ai cotoyés peu de temps.

Relations avec les FFI : en 1944 je n’étais pas sur le sol métropolitain mais j’ai été très content d’apprendre qu’ils existaient.

Liens avec la famille : Nous avions seulement les messages de la Croix - Rouge deux fois par an. J’ai bien supporté l’éloignement en raison de la fratrie que nous avions constituée. Nous n’étions pas au courant de l’évolution de la situation en France.

Les distractions : J’ai vécu plus de 3 ans au Moyen-Orient. On allait de temps en temps au cinéma, aux courses, le dimanche. Nos distractions étaient surtout nos soirées ensemble.

V-LE RETOUR A LA VIE CIVILELa démobilisation : j’ai été démobilisé seulement en juin 1946 car j’avais une pleurésie depuis octobre 1945.

La carrière militaire : je ne suis pas resté dans l’armée après ma démobilisation.

Le retour en France : J’ai été bien accueilli à mon retour. Mon père a compris ma démarche en apprenant l’entrevue de Montoire. Mon frère aîné a fait de la Résistance en Normandie, à Evreux.

J’ai été surpris par la France retrouvée en 1944-45 : Ma famille se plaignait d’avoir très peu mangé.

L’épuration : à l’époque, je n’avais pas d’opinion précise. Mais, avec les lectures, je me rends compte qu’on est allé trop loin.

L’extermination des Juifs : Des camps existaient avant la guerre, en Allemagne, mais on n’imaginait pas que les Juifs seraient tués en série. J’ai heureusement appris en 1941 que certains avaient pu être hébergés et sauvés.

Opinion à propos du parcours politique du général De Gaulle : au départ, je n’étais pas partisan de son entrée en politique et en 1946, j’ai hésité à voter en faveur du projet de constitution. Pourtant, je me définis comme "Gaulliste" mais un Gaulliste historique. Je ne pouvais pas ne pas être "gaulliste".

Ma profession après la guerre : J’en ai exercé plusieurs :

- professeur au Brésil -à Rio-, à l’Alliance Française pendant 3 ans (250 élèves)

- en France, chargé de relations publiques à la filiale française d’une marque pétrolière.

Effets de l’engagement dans la France Libre : J’ai le sentiment que mon engagement dans la France Libre a changé le cours de ma vie. Je peux dire aujourd’hui que le 18 juin, je suis devenu un homme. Je suis devenu conscient de mes responsabilités à 22 ans.

VI-LA MEMOIRE DE LA RESISTANCEDistinctions : la Croix de Guerre, la Médaille des Anciens de De Gaulle, la médaille des Combattants Volontaires .

Les responsabilités associatives : j’ai été président des Anciens combattants à Ligugé.

La place des Français Libres : nous sommes peu nombreux, on parle donc peu de notre action.

La date commémorative la plus marquante : le 18 juin 1940, parce que le Général De Gaulle a dit ce jour-là : "Quoiqu’il arrive, la Résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas".

Trois mots pour résumer mon engagement :

- Honneur

- Patriotisme

- Camaraderie

Les livres les plus fidèles à l’esprit de la Résistance :

- Les Mémoires du Général De Gaulle

- Les ouvrages du Père Froissard

- la biographie du Général par Alain Peyrefitte.

Opinion sur l’Allemagne et la construction européenne : J’ai mis lontemps à comprendre la position du Général. Je reste très ami des Anglais. J’adhère à l’évolution des relations européennes .

CONCLUSIONCette aventure m’a fait revivre. Il ne faudrait pas qu’on oublie que quelques hommes ont été capables de représenter un pays car nous étions en terre étrangère et le général De Gaulle n’y était pas connu.

M. Henri-Dominique SEGRETAIN a écrit ses mémoires et évoqué le témoignage de 167 Français Libres dans son ouvrage " DE GAULLE EN ECHEC ? DAKAR 1940 , Editeur Michel FONTAINE, Collection du Cinquantenaire, 1992 . votre commentaire

votre commentaire

-

Par authion le 10 Décembre 2017 à 09:52

Le 9 Juin, bien que l'ennemi ne soit pas parvenu à réaliser ses desseins étroits, l'anneau de fer menaçait encore plus de nous étouffer. Une section de notre infanterie avait été faite prisonnière, laissant échapper bien peu d'hommes. De ce fait, le combat commença dans les limites de notre terrain, avec des grenades et des mitrailleuses, mais notre pavillon flottait encore gaillardement.

Le 10, une troisième attaque allemande eut lieu au même endroit que le 8 et le 9, les surhommes subirent une autre déroute par ceux qui furent appelés plus tard « les aventuriers qui se défendaient avec l'énergie du désespoir ». Eux, les aryens purs, la race supérieure, avec toute la force de leur potentiel de guerre ne purent faire reculer le pavillon français avec la croix de Lorraine, qui jusqu'au coucher du soleil le 10 juin 1942, projeta son ombre glorieuse et gigantesque sur la tête de ses soldats.

Dans l'après-midi de ce 10 juin, après 16 jours d’enfer, avec une joie indescriptible, nous reçûmes l'ordre de nous préparer pour sortir cette nuit ; ne pas se charger d'armes lourdes, seulement des grenades, des mitrailleuses à main ou des pistolets, prendre l'indispensable et détruire les canons. Plus tard, l'eau de réserve de la compagnie serait distribuée.

Personne ne pensait au danger que présentait cette retraite empressée, nous pensions seulement que cette nuit nous serions enfin libres, morts ou vifs, mais libres de toute façon. Nos visages épuisés après tant de jours de souffrance s'illuminèrent d'espérance. S'échapper, s'échapper coûte que coûte. Avec cette idée fixe nous fîmes les préparatifs, et nous espérions que les ombres de la nuit s'étendraient sur l'immensité désertique, pour nous aider dans la manœuvre. La nuit arrivée... obscure…noire…, quelques heures plus tard, seules les étoiles seraient les témoins muets du dernier acte de la grande tragédie qui s'était déroulée à Bir-Hakeim.

Les citernes parcoururent les lignes pour distribuer le précieux liquide ; les chauffeurs mirent les moteurs de leurs véhicules en route et commencèrent à former une colonne sur trois rangs, les tanks (brenn carriers) devant, les camions avec les blessés au milieu, les prisonniers allemands et italiens enchaînés et gardés montèrent dans deux des camions.

Les commandements secs et à voix basse se firent entendre partout. Les ombres coururent dans tous les sens, silencieusement ; chacun essayait d'occuper la place qui lui avait été assignée.

Les compagnies d'infanterie commencèrent à se former en colonne de six ; la sixième, dans notre bataillon, marcherait en tête et immédiatement après la colonne motorisée.

NOUS ARRIVONS A NOUS ECHAPPER

Le colonel AMILAKVARI avec son automobile, rompit la marche en sautant sur une mine. Il prit un autre véhicule qui sauta sur une autre mine, sans être blessé aucune de ces deux fois.

Il se résolut à continuer à pied. Les tanks et les camions s'étaient déjà heurtés à l'ennemi avec une force destructrice.

Le cercle était brisé et les premiers véhicules, comme un torrent, s'élancèrent en avant, aplatissant tout sur leur passage, et se perdirent ensuite dans l'immensité noire des ombres du désert. Mais l’ennemi commençait à réagir, il se ressaisit de sa surprise et les mitrailleuses commencèrent à se faire entendre, des cris de rage et de douleur fendirent la nuit… parfois la voix de notre Colonel et celle du Capitaine de SAIRIGNE s'élevaient dans le tumulte. En avant la Légion ! En avant la Légion ! Suivant l'exemple d'hommes de cette trempe, la Légion étrangère se lança aveuglément, furieusement, contre ceux qui prétendaient lui barrer le passage.

Le lieutenant DEWEY avec son tank, aplatit deux mitrailleuses italiennes, succombant héroïquement avec quatre de ses légionnaires, un nommé DEBRIK se sauvant devant la troisième.

Pendant que cette lutte se déroulait dans la nuit qui était seulement illuminée par les flammes d'un camion incendié, répandant alentour une lumière rougeoyante qui rendait encore plus sinistre la dernière scène de l'épopée de Bir-Hakeim, un groupe de dix ou douze hommes attendait la décision d'ARTOLA, à l'expérience de qui nous avions confié nos vies. « Ne bougez pas d'ici, je vais voir ce qui se passe », nous dit-il.

Nous attendions sans bouger. Combien de temps avons-nous attendu dans l'angoisse qui nous serrait la gorge, et une main de fer nous broyant le coeur ? Nous ne pourrions pas le dire ; une minute, vingt, une heure peut-être. Les balles traçantes se croisaient dans toutes les directions, les armes automatiques claquaient dans l'éclatement sec d'un coup de fusil et l'explosion des grenades à main... Si nous avions pu sortir ... Si nous avions la chance d'en sortir ... nous triturions nerveusement la mitraillette et portions la main à notre ceinture pour nous assurer que les grenades y étaient bien. Où peut bien être ARTOLA, nous demandions-nous. Après, nous commençâmes à imaginer des tas de choses. Il ne vient pas ... et s'il était parti ... mais non, c'est impossible, il ne peut plus tarder. Ah, il vient, mais non... l'ombre continue ; ce n'est pas lui. Quand va-t-il revenir ? Il doit être tard et si le jour arrive et que nous soyons encore là… il vient. Serait-ce lui ? Oui, ça l'est.

Quelle chance ! Pourquoi avons-nous été laissés seuls. Bon, il est là maintenant. Toutes ces questions et ces réponses, nous les faisions pendant que nous attendions ARTOLA jusqu'à ce que son arrivée coupât notre soliloque. « Messieurs, la chose par-là est très mauvaise, on se bat et on meurt beaucoup ; celui qui veut me suivre ... je vais dans cette direction qui est plus tranquille ».

Sans répliquer, nous nous levâmes, lui s'agenouilla, posa sa boussole lumineuse sur le sol et murmura « direction sud ». Il se redressa et se dirigeant vers notre groupe dit « que personne ne parle, marchez sans bruit, et n'usez de vos armes que si l'on tire sur nous parce que l'on nous a découvert, auquel cas chacun agit et se sauve comme.il peut. En avant ! »

Nous avançâmes comme des fantômes, en silence, pliés en deux... notre chef leva la main et nous dit très bas « maintenant, rampons, nous allons entrer dans un champ de mines ».

Nous commençâmes à marcher sur les coudes et les genoux, lentement, très lentement, tâtant l'endroit où nous allons appuyer notre corps : un mouvement sans prendre cette précaution serait fatal,

Nous continuâmes, continuâmes. Silence ! un feu de Bengale illumina le champ… la figure contre le sable ... les mains crispées, nous attendions. Éteins-toi maintenant, maudite chose. A quelques mètres, des soldats couraient. Nous nous collâmes davantage contre la terre ; nous les reconnaissions à leurs casques… des Boches… le doigt sur la gâchette… ils s'approchaient…et le feu de Bengale nous éclairait ; quelle chance qu'ils ne nous aient pas vus, et pourtant ils nous avaient presque marché dessus.

Quelles minutes terribles. Visages et corps étaient baignés de sueur. Nous levâmes le bidon jusqu'à nos lèvres et avalâmes une gorgée d'eau. Quel soulagement ! Nous avançâmes de quelques mètres de plus et une autre fusée ! Tout près de nous, nous entendîmes FLORES dire « si je pouvais lui tordre le cou, à celui qui fait de la lumière ».

Nous pensions qu'il serait agréable de lui arracher une oreille d'un coup de dent et de lui faire avaler ses sales fusées. Enfin, elle s'éteignit. Notre espoir était d'arriver à la limite du champ de mines sans avoir été vus. De nouveau, nous fûmes éclairés, alors que nous arrivions presque. Etre découverts à ce moment aurait vraiment été une grande malchance. Sur le chemin que nous suivions il y avait des soldats et nous nous demandions qui ils étaient. Nos nerfs ne résistèrent pas plus, et à notre désespoir nous proposâmes à ARTOLA de leur envoyer une grenade et ensuite de les abattre à la mitraillette. « Tu es fou, si nous en tuons, nous resterons ici. Que personne ne tire ! »

A d'autres moments nous étions dans les ténèbres, mais ne pouvions pas avancer sans risquer de rencontrer les Allemands. Lorsque le camp fut illuminé de nouveau ils étaient encore là. Ah, ils ne pouvaient pas trouver un autre endroit pour s’arrêter... nous nous déportâmes à gauche pour les éviter. Nous tirions une fusée pour voir ce qui était devant nous. Ce souhait fut exaucé et nous vîmes qu'il n'y avait personne. ARTOLA fit signe de la main. En avant ! Nous devions être presque dehors… les coudes et les genoux que nous avions à vif nous faisaient mal, mais ... qu'importait ; si nous parvenions à passer. Un autre signe d'ARTOLA... il nous laissa. Avec précaution, il se traîna en zig-zag. Que faisait-il ? Il disparut dans l’obscurité et quelques minutes après revint en marchant et nous dit avec agitation « Courez, nous sommes libres ». D'un bond, nous nous mîmes debout et commençâmes une course pour la vie, pour la liberté. Nous sentîmes d'énormes envies de rire et de crier aux allemands « Imbéciles, vous ne voyez pas que nous nous échappons ! ». La première fois notre rire fut mêlé de larmes, la seconde, nous n'osâmes pas le mener à bonne fin. Nous courûmes ... courûmes… devenus fous, nous ne savons pas combien de temps ni sur quelle distance, nous arrêtant seulement lorsque ARTOLA le fit pour consulter la boussole.

Derrière nous, le bruit du combat qui se prolongerait jusqu'à l'aube, se perdait. Avec la lumière du jour, seraient inutiles tous les efforts de ceux à qui nous avions échappé.

La lumière de ce nouveau jour, de cet inoubliable aube du 11 juin 1942 nous paraissait plus diaphane, plus belle que jamais.

Avec les premières lueurs du matin un camion anglais vint jusqu'à nous, maintenant complètement desséchés. Les occupants nous regardèrent tristement. « Bir-Hakeim « nous demandèrent-ils. « Oui, répondîmes-nous, de l'eau…de l'eau… de l'eau…"

Nous nous jetâmes tous en même temps sur l'eau contenue dans le camion.

Les Anglais ne voulaient pas nous laisser boire, et pendant que l'un d'eux essayait de nous convaincre, les deux autres ouvrirent des bouteilles de lait, que nous bûmes avidemment.

Nous demandâmes à combien de kilomètres de Bir-Hakeim nous étions. « A plus de 12 » nous répondirent-ils. Nous pensâmes que c'était trop près, nous n'étions pas tranquilles du tout. Ils nous expliquèrent qu'il y avait beaucoup de camions anglais en patrouille dans le voisinage pour recueillir les survivants qui étaient dispersés dans le désert.

Enfin nous nous mîmes en marche jusqu'au lieu où se formait le convoi, tout près d'ici.

Notre joie fut grande lorsque nous vîmes nos amis d’Amérique du Sud. Nous nous embrassâmes en riant et en pleurant. « Quelle chance ! comment t'es-tu enfui ? Et toi ? " Nous nous accablions de questions, parlant tous en même temps, nous n'en avions par perdu l'habitude malgré les frayeurs. Le convoi en marche transportait les épaves fatiguées, rompues, défaites, de ceux qui furent la force qui défendait Bir-Hakeim. On dit que notre résistance sauva le canal de Suez. La confirmation ou le démenti de cette affirmation était loin de notre pouvoir. Nous pouvions seulement dire qu'en 16 jours d'enfer nous avions souffert, souffert et encore souffert… Devant cette résistance qui n'avait pas cédé à un ennemi plusieurs fois supérieur, le général de Gaulle dit dans un ordre général « Quand à Bir-Hakeim un rayon de gloire vint éclairer le front sanglant de ses soldats, le monde a reconnu la France ».

ELOIGNONS-NOUS DU PERIL

Notre convoi arriva à MARSA MARTRUH, où nous nous reposâmes quelques jours, mais ici aussi se répercutait l'écho des canons allemands, ce qui précipita nôtre départ jusqu'à la ville d'Alexandrie.

Nous nous rendîmes compte alors du prix payé pour cette victoire, qui pour nous était la plus brillante obtenue dans la guerre du désert de Libye.

Nous nous sentions orgueilleux de notre geste tous au même titre, troupes et officiers, mais il nous avait coûté cher. 50 % des camarades étaient restés dans cet enfer, la plupart en essayant de s'échapper.

Des deux bataillons de Légion, il ne demeurait que des restes, et on comptait parmi les disparus le chef du nôtre et de nombreux officiers.

Sur la plage d'Alexandrie nous dressâmes le camp pour prendre un repos qui serait bref mais complet.

L'endroit ne pouvait être mieux choisi pour reposer notre corps et notre esprit. Au bord de la mer à l'ombre des palmeraies, tout invitait au repos, à l'abandon, et à l'oubli des heures passées.

La première chose qui nous occupa à l'arrivée fut de dormir, dormir beaucoup pour prendre notre revanche. Souvent j’avais des cauchemars et me réveillais en sursaut. Ce n'était pas seulement à moi que cela arrivait, mais à tous ; nos nerfs n’étaient pas encore dans leur état normal, et nous allions beaucoup tarder à nous remettre du coup dont nous avions souffert.

Nous sortions à 10 heures du matin avec une permission et nous nous présentions le jour suivant à la même heure pour prendre les ordres.

Tout allait à la perfection. Des divertissements, des boissons, des femmes, enfin tout ce dont a besoin un soldat n revenant du front où il s'est battu. Faire beaucoup de bruit, baragouiner arabe et se saouler à ne plus tenir debout. Mais cela ne pouvait durer longtemps ainsi.

Accostés dans le port, il y avait quelques navires de guerre français dont les équipages se rallièrent au gouvernement de Vichy, aux livreurs de la France.

Un matin, à l'heure de la présentation, plusieurs légionnaires apparurent le visage endommagé. Ce qui leur était arrivé se sut rapidement dans tout le bataillon.

Plusieurs marins de Vichy (Vichymen) comme les appelaient les Anglais, les avaient provoqués, leur crachant au visage des paroles de trahison, les attaquant immédiatement et leur administrant une souveraine volée de coups.

Notre indignation ne connut pas de limite en entendant cela. Etait-il possible qu’ils soient français ces hommes qui appelaient traîtres ceux qui défendaient la France ? Pour des gens aussi vils il n'y avait de qualificatif dans aucune langue, pour les traîtres a la Patrie aucune punition n'était trop dure. A ce moment nous nous mîmes d’accord pour ne sortir qu'en groupes et armés. De ce qui suivit je ne relaterai que quelques incidents comme celui-ci : un après-midi sur le boulevard promenade de la Reine Nazli eut lieu une rencontre comme il s'en faisait quotidiennement entre les Français libres et les vendus ; nous restions maîtres du terrain, et un marin n'ayant d'autre issue que la mer, poursuivi, il s'y jeta. L'Espagnol SAN MARTIN, un garçon de plus de 1 m. 85, se lança derrière lui et le rattrapa ; il le prit par les cheveux et le submergea ; il le remontait à la surface et quand il avait repris sa respiration, il le replongeait. Il le sortit en le traînant et lui ordonna de se dévêtir sous la menace d'un revolver, et quand il se trouva en chemise et caleçon, courant derrière lui, il le ramena jusqu'au bateau.

La Force X, les marins de Vichy source : http://envelopmer.blogspot.fr

Ces messieurs allaient de bon matin faire des exercices dans un champ aux environs d'Alexandrie. Un matin le lieutenant BOURGOIN invita 50 à 60 légionnaires et quand les marins, en formation, revinrent de leurs exercices au commandement d'un capitaine, il les intercepta au passage.

A la tête des légionnaires le lieutenant se jeta à la charge et ceci dégénéra en une véritable bataille rangée à coups de poings et de gourdin. Il y eut plusieurs blessés, tant des nôtres que des leurs, mais nous pensâmes que ce serait la dernière fois qu'ils sortiraient du bateau. Après le départ de ces traîtres, la cité renaquit au calme et nous continuâmes de nous divertir à qui mieux mieux.

Nous apprenions avec la facilité la leçon qui dit qu’il est nécessaire pendant la guerre de profiter au mieux du temps où nous sommes en arrière.

Nous passâmes huit jours magnifiques dans la villa de Cléopâtre.

Ensuite nous allâmes dans un camp près du Caire, laissant derrière nous un peuple tout près de la panique. Ceci se justifiait si on pensait que les Allemands n'étaient qu'à 80 kilomètres de la ville, et que dans celle-ci il y avait une grande quantité de juifs qui se préoccupaient seulement de faire leurs valises.

Nous partîmes dans la soirée sous les acclamations de la population qui nous saluait de la rue, des portes et des fenêtres.

N0us devons confesser que ces manifestations ne nous laissèrent pas indifférents, nous sentions au plus profond de nous-mêmes une grande satisfaction qui nous rendait presque heureux des terribles moments de Bir-Hakeim.

La route jusqu'au Caire était couverte de véhicules. Nous n'avancions que de quelques kilomètres à l'heure. Le pire était qu'il n'y avait aucun ordre dans la circulation, chacun désirant aller en avant et à chaque instant il se produisait des collisions qui retardaient encore l'avance. Tant que la nuit ne fut pas tombée, nos yeux scrutaient le ciel continuellement, de peur des avions allemands qui, s'ils avaient profité de la confusion qui régnait parmi les troupes en exode, auraient fait un véritable massacre.

Pour notre soulagement la nuit tomba et la progression se fit de plus en plus difficile à cause d'un convoi qui venait en direction contraire et à qui nous dûmes laisser la priorité car il montait au front.

C'était une division australienne, celle qui, avec admirable courage, contribua à empêcher l'avance nazi jusqu'à Suez. Ces hommes qui connaissaient la situation du front y allaient en chantant allègrement. Ils savaient de plus que nous essayions de mettre du terrain entre nous et les Allemands. Ils savaient enfin que nous étions sur le point d'être battus complètement et, malgré tout, ils chantaient, riaient et faisaient des plaisanteries sur cette retraite qui menaçait de se transformer en catastrophe pour les troupes alliées.

Capitaine australien dans un cimetière allié de la région d'El Alamein

Ceci et d'autres choses vues à diverses occasions nous fit juger les australiens comme les meilleurs soldats qu'il nous fut donné de voir combattre. En les voyant, l’espérance renaissait. Avec des troupes de cette trempe on ne perdait pas la guerre, même si on perdait des batailles.

Bien que notre voyage ait duré déjà plusieurs heures nous n'étions pas très loin de notre point de départ. Quand nous nous arrêtâmes en un point quelconque du désert pour passer la nuit, nous montâmes le camp et après avoir mangé quelques conserves chaudes, nous nous réunîmes, les Sud-américains et quelques Espagnols, pour chanter et bavarder.

A Alexandrie nous avions obtenu une herbe, qui bien que très mauvaise, c'était un véritable bâton, et délavée après quelques (…), nous nous en servîmes pour nous en rappeler le goût. Les Espagnols demandèrent à goûter, mais à la première gorgée ils se mirent à cracher et à maudire cette amertume. Nous allâmes dormir et le lendemain, de bonne heure, nous étions en route. Le trafic était intense et la route encombrée.

Nous ne marchions pas à tant de kilomètres à l'heure, mais à tant de mètres.

Nous pensions de nouveau aux avions ; mais ils étaient occupés à autre chose et n'avaient pas le temps de se rappeler de nous. Nous voyageâmes tout le jour pour parcourir les 200 kilomètres qui séparent Alexandrie du Caire.

Dans l'après-midi nous arrivâmes dans cette ville et nous allâmes nous installer au sud dans un camp anglais, en plein désert, bien qu'à peu de distance de la station de chemin de fer qui va au Caire. Ici aussi nous étions au repos, et les nouveaux arrivèrent, dont l'instruction commença aussitôt sous la direction des gradés.

Noua restâmes peu de temps dans ce camp, ensuite nous fûmes emmenés dans un autre identique à celui-ci, mais nous jouîmes d'une permission qui était donnée à la compagnie pour se rendre à Ismaïlia, au bord de la mer, dans un grand parc où nous mangeâmes bien, dormîmes et prîmes des bains de soleil. Mais ceci se termina par le commencement des exercices de toutes sortes. Les nouveaux maniements d'armes, et nous devions apprendre à conduire toutes sortes de véhicules.

Après 24 heures nous terminâmes notre service avec joie.

On annonçait la visite du général de GAULLE, et nous préparâmes un défilé. Dans cette revue militaire, le général KOENIG, le Colonel AMILAKVARI, le Capitaine SIMON, commandant de notre compagnie, et d'autres, furent décorés de la Croix de Guerre ainsi que de nombreux soldats, pour leur vaillance au combat.

Le même jour, dans une cérémonie émouvante, notre bataillon reçut le drapeau de la 13ème demi-brigade de la Légion Etrangère, que gardait le premier.

Quelques jours après nous quittâmes Ismaïlia et campâmes au kilomètre 13 de la route d’Héliopolis, une ville moderne unie au Caire. Dans cet endroit nous trouvâmes tout le matériel de guerre vieux, sauf quelques canons anti-tanks de 75 neufs. Vinrent quelques camions énormes de marque Bedford qui ne nous plurent pas du tout ; ces mastodontes étaient visibles à cinq kilomètres de distance avec leur plate-forme à canon pour tirer.

Les canons anti-tanks étaient de 6 livres, calibre équivalent à 47 mm. A partir du moment où nous eûmes reçu le nouvel armement, l'entraînement se fit intensif pour bien savoir le manier.

Avant de quitter ce camp nous fûmes passés en revue par le roi George d'Angleterre qui était accompagné des Généraux de l'armée britannique Montgomery et Alexander.

Peu après commencèrent les préparatifs de départ, ça sentait la poudre, les sections se formèrent de nouveau pour bien mélanger ceux qui déjà connaissaient les délices du front et ceux qui ne l'avaient jamais vu ; les deux bataillons se formèrent en un seul ; le dernier composé d'une compagnie lourde avec des canons anti-tanks et des mortiers de 81 mm, trois d’infanterie légère et la compagnie blindée formée de tanks. Ainsi organisés avec un matériel neuf et un moral élevé bien que nous sentions la peur monter du fond de nous-mêmes et à peine réveillés, un matin, nous nous mimes en marche et nous allions à la recherche de la revanche.

LA CONTRE-OFFENSIVE SE PREPARE

Le 15 Octobre nous occupâmes les positions desquelles nous partirions à l'attaque qui deviendra la grande contre-offensive d'El-Alamein et qui donnera lieu à l’échec des troupes de l'Axe sur le continent africain.

Nous abandonnâmes ces positions pour en occuper d'autres plus proches de l'ennemi, ou les obus de l'artillerie nous faisaient plonger sans cesse, et où les avions nous visitaient 4 à 6 fois par jour.

Plusieurs jours nous avons attendu le moment où il nous serait ordonné d'aller à l'attaque. Cet ordre nous fut donné le 23 Octobre. En face de nous s'élevaient des montagnes très escarpées qui servaient de magnifique observatoire aux forces de l'Axe.

De cet endroit on dominait une grande surface de désert, de manière que tous nos mouvements étaient découverts, à peine esquissés. De ces montagnes nous aurions à nous approcher. A la fin de la nuit commença la marche d'approche jusqu'à l’Himeimat, ainsi se nommait le lieu montagneux.

Nous nous séparâmes de RAUL et de DIAZ deux Espagnols avec lesquels nous parlions lorsqu'arriva l'heure du départ. Eux étaient de l'infanterie et partaient avec nous.

Nous nous souhaitâmes bonne chance et nous nous donnâmes une poignée de main.

DIAZ avait 29 ans. Personne ne devait le revoir jamais ; il est resté ici pour toujours et RAUL devint boiteux pour le restant de ses jours. Une balle explosive lui avait détruit un pied.

Après l'Infanterie nous sortîmes avec nos anti- tanks. Avec beaucoup de mal car il y avait des endroits où le sable était mou et où notre déplacement était difficile. Les moteurs ronflaient, calaient et nous avancions très peu, mais enfin nous arrivâmes.

En silence chaque pièce se trouva occuper l’endroit qui lui était assigné. Devant nous les fantassins essaient de traverser les champs de mines pour pouvoir sauter sur l’ennemi de très près.

Tout était enveloppé d'un silence seulement interrompu par le bruit de quelque moteur. Le capitaine SIMON arriva ; il était content et riait en se frottant les mains ; il nous dit : « C'est le moment de prendre notre revanche, nous allons les surprendre car nous n'attaquerons pas en face, mais par le flanc. Vous verrez que tout va marcher à merveille. Attention, bonne chance et à bientôt ».

A 22 heures nous entendîmes la voix de bronze d'un canon de gros calibre. Ce fut le signal. Le coup de feu qui scellait le sort des armées de l'Axe en Afrique. Le fracas de tonnerre gigantesque produit par plus de 900 pièces d'artillerie tirant en même temps sur un front de 80 kilomètres répondit et, pendant des heures, une pluie de mitraille arrosa les positions s ennemies.

Ceci fut un cataclysme ; le ciel rougissait aux lueurs d'incendie comme un éclair ininterrompu et le désert tremblait et vibrait, comme secoué par un mouvement sismique.

Couchés dans les trous que nous avions creusé rapidement dans le sable, nous attendions, et notre tension nerveuse augmentait. Quand l'artillerie cesserait, ce serait notre tour, et ensuite selon le résultat qu'elle obtiendrait, le nôtre.

Dans sa jeep nous vîmes passer le colonel avec son képi et sa cape gris perle. IL avait la coutume de se rendre compte par ses propres yeux si ses ordres, en ce qui concernait la disposition des divers éléments de combat, avaient été suivis avec exactitude. Il parcourait toute la ligne avec le plus grand mépris du péril, se préoccupant toujours de ses légionnaires qu'il aimait profondément.

Pour nous il était comme un père.

Les canons se turent et immédiatement des milliers d'hommes se lancèrent à l'attaque. Notre premier bataillon monta la montagne avec bravoure, mais malgré son courage, fut repoussé car, en plus des difficultés de l'ascension, ils étaient attendus avec des mitrailleuses cachées dans des grottes qui leur firent subir des pertes importantes.

Notre bataillon attendait le signal indiquant que Premier avait atteint son objectif qui devait être donne au moyen d'une fusée de couleur convenue auparavant.

Voyant que le signal ne venait pas, ce qui nous faisait perdre un temps précieux car il serait bientôt jour, le colonel donna l'ordre d'attaquer.

Les Italiens étaient sûrs que nos fantassins étaient au sommet du pic pour les balayer avec leurs mitrailleuses qu'ils abandonnaient.

Eux devaient avoir jugé nos troupes comme eux-mêmes, c'est-à-dire qu'aux premiers coups de feu ils reculeraient dans leur dessein - grande erreur - Avec les premières rafales de mitraillettes, les légionnaires comme des lions sautèrent sur eux, entrant au corps à corps, et leur faisant céder du terrain par leur pression. L'objectif était pris, c'était notre tour. Nous devions placer les canons pour, en cas de contre-attaque, appuyés par les tanks ou les blindés, pouvoir les attendre pour « leur rendre les honneurs dûs ».

Le terrain ne nous permettait pas de nous déplacer avec l'agilité nécessaire, et la contre-attaque redoutée, de tanks et de chars d'assaut, arriva avec une rapidité fulgurante.

Sans notre aide, l'infanterie ne pouvait rien faire, et elle reçut l'ordre de reculer.

Maintenant il faisait jour et un repli à 11 heure et en terrain plat serait sûrement dangereux. Poursuivis par un tir de mortier les nôtres se retirèrent en ordre, sans abandonner de blessés et emmenant les prisonniers.

Avec nos anti-tanks, nous ne pouvions rien faire maintenant pour éviter la retraite si bien qu'on nous ordonna aussi, après avoir couvert l'infanterie, de retourner à notre point de départ. Avec l'ennemi au-dessus et nous parfaitement visibles, ce mouvement ne nous parut pas facile à exécuter.

En effet, laissant de côté l'infanterie, ils concentrèrent leur feu sur nous. Entre les obus qui éclataient de tous les côtés, nous nous mîmes en devoir d'accrocher les canons dans les camions. Le canon était très lourd et de ce fait très difficile à manier. Tellement pris par notre travail nous ne vîmes pas un groupe d'italiens qui, plus hardis que leurs compagnons, venait dans notre direction, animés des intentions les plus mauvaises.

Un de nos compagnons donna l'alarme en nous criant d’essayer de les arrêter. Dans un grand effort nous arrivâmes à dominer nos nerfs et nous mettant à genoux derrière le blindage de notre canon pour nous protéger, nous commençâmes à tirer au pistolet. Les italiens étaient à une cinquantaine de mètres de nous. Nous tirions... nous tirions. Un des attaquants s'arrêta et leva les deux mains vers son ventre, les autres s'allongèrent sur le sol et lancèrent des grenades à main. Nous changeâmes le chargeur du pistolet et continuâmes à tirer.

S'enhardissant en voyant qu'ils nous stoppaient les autres empoignèrent le canon et nous, toujours abrités derrière le blindage, continuâmes à tirer sans cesse. Il s'en fallait de peu, encore un effort et nous étions sauvés, mais les ennemis croyaient nous tenir et ils continuaient à avancer. Un coup de feu adroit envoya rouler un autre italien, nous arrivâmes au camion et un camarade prit sa mitraillette et la déchargea sur les « macaronis » qui essayèrent de se sauver.

Nous n'avions pas encore fini de monter lorsque le camion démarra, quelques-uns le prirent à la course et le chauffeur semblait avoir une certaine hâte. « Vous êtes blessé » me dit quelqu’un. Qui ? moi ! demandais-je un peu surpris ET JE SENTAIS REFROIDIR L'ENTHOUSIASME qu'avait éveillé en moi les paroles de louange prononcées par mes camarades pour notre attitude. « Il est clair que tu l'es ». Devant cette affirmation je sentis une sueur froide m'inonder le visage et mes jambes devinrent de coton. « Mais je ne sens rien », m'exclamai-je. « Appuie-toi au fond du camion, nous allons voir ce que c'est », me conseillèrent-ils.

Je fis ainsi, mon pantalon fut coupé avec un canif pendant que l'on m'expliquait qu'une blessure ne se sent qu'un moment après avoir été reçue. A voir la blessure, il me parut que c'était quelque chose d'horrible ; mon pantalon était maculé du sang qui coulait abondamment d'une plaie ouverte dans le mollet droit, occasionnée par un éclat de grenade.

Je sentis un vertige et se rendant compte que j'étais sur le point de perdre connaissance, un camarade me donna une gorgée d'une boisson forte qui me remit. Ils me bandèrent et lorsque nous arrivâmes à destination, je fus transporté à l'infirmerie pour être soigné dans les formes, et je me donnai l'illusion que j'allais à l'hôpital où je serais chouchouté, par de jolies infirmières, où je dormirais dans un lit confortable, toutes choses auxquelles aspiraient ceux qui avaient la chance de recevoir une petite blessure. Quand l'infirmier termina de me soigner (j'avais pu espérer un bon moment parce qu'il v avait beaucoup de blessés, et de graves) mes illusions se dissipèrent.

« Je vais à l'ambulance ». L’infirmier me regarda et dit « P0ur ça ? Tu peux retourner à ton poste ».

J'étais un peu honteux et avait peur qu'il ne me fasse quelque réflexion désagréable. Réellement, ma prétention d’aller à l'hôpital était injustifiée par cette petite blessure, quand il y avait des camarades qui n'y arriveraient pas vivants.

Quelques heures plus tard, quand je fus retourné à la compagnie, la tristesse peinte sur ces visages boucanés nous fit pressentir que le bilan du combat devait être douloureux. En effet, notre bataillon pour la seconde fois en peu de mois, avait été démembré.

Plus de 50 morts et de 100 blessés tel était le tribut que nous avions payé. Le Colonel AMILAKVARI que nous aimions et admirions était mort ; morts ou blessés une grande quantité d'officiers d'infanterie et ainsi se succédaient les sous-officiers et les hommes.

1ère tombe d'Amilakvari dans le désert

Notre compatriote SEQUEIRA ne répondit pas, comme beaucoup d'autres, lorsqu'il fut nommé, lors de l'appel.

Plus tard nous commençâmes à évoquer quelques faits intéressants qui s'étaient déroulés pendant le combat.

L'argentin PARDO fut gratifié, conjointement avec son chef de tank, le Lieutenant LATES, italien nationalisé argentin, qui comme nous était volontaire, de la Croix de guerre pour récompenser sa valeur. Voici le fait dont ils avalent été les acteurs ; ils virent qu'un obus avait incendié un camion, chargé de munitions, tuant le chauffeur, et voyant que le canon restait abandonné, au péril de leurs vies, ils se lancèrent avec leur tank pour le récupérer afin de ne pas le laisser dans des mains ennemies.

La manoeuvre était osée car le camion brûlait et pouvait exploser d'un moment à l'autre. Par bonheur ils arrivèrent, sains et saufs, à le récupérer.

Pendant l'attaque, un légionnaire allemand, conducteur d'un blindé, arriva à faire plusieurs prisonniers italiens, et quand nous nous vîmes obligés de reculer, il les remit en liberté. Mais les « Macaronis», bien décidés à ne pas continuer la guerre de toute manière, coururent derrière le véhicule, jusqu'à nos lignes. Un lieutenant et quelques soldats sauvèrent un sergent blessé de notre bataillon en le conduisant jusqu'à nos lignes et se constituèrent ensuite prisonniers.

Après deux jours où il avait figuré sur la liste des disparus, notre ami SEQUEIRA se présenta très tranquillement avec trois allemands qu'il poussait devant lui.

Notez pour ajouter au mérite de sa prouesse que les Allemands ne se rendaient facilement, et moins encore dans ces moments. Après s'être présenté au Capitaine et avoir livré ses prisonniers, il nous fit le récit suivant l’après la destruction du camion qui transportait sa pièce - nous devons dire que depuis peu il était dans notre compagnie — lui et deux de ses compagnons, après avoir attendu plusieurs heures que quelqu'un les voit et vienne à leur aide, comme cela ne se produisit pas, ils se résolurent à démonter la culasse du canon, à la cacher en quelque endroit pour pouvoir venir plus tard la rechercher, et à l'abandonner.

Ils firent ainsi et commencèrent à marcher en direction de nos positions quand devant eux ils virent trois allemands qui étaient occupés à regarder un camion. Ils se jetèrent au sol et commencèrent à ramper dans cette direction, si précautionneusement que lorsqu'ils les virent, les canons de trois mitrailleuses étaient posés sur leurs côtés sans leur donner le temps de réagir. Ils continuèrent avec leurs trois prisonniers, arrivant aux lignes des espions français avec lesquels ils restèrent jusqu'au moment où ils furent conduits à notre bataillon avec leurs trois allemands que SEQUEIRA n'avait pas voulu donner, alléguant qu'ils lui appartenaient et qu'il ne les remettrait qu'au commandant de notre compagnie.

Un "colombiano" du premier bataillon mourut comme un brave, percé de balles, et demandant son fusil pour continuer la lutte.

Nous pouvons dire avec orgueil que le nom des américains latins monta bien haut à cette occasion.

Notre tâche, aussi mal en point que nous fussions, n'était pas terminée encore, aussi poursuivîmes-nous le combat dans un autre secteur où nous assiégions la division italienne Folgore, aidés par quelques bataillons coloniaux français.

Le siège dura plusieurs jours. Nous ne risquâmes pas de notre côté une attaque qui aurait pu coûter de précieuses vies. La soif, nous le savions par expérience, leur ferait abandonner leurs fortifications. Eux aussi, comme nous, savaient qu'ils étaient cernés dans le désert. Les Italiens ne supportèrent ce siège que cinq jours et ils commencèrent à se rendre, prononçant la phrase que nous savions désormais par coeur « finie la guerre », et sans peine ni gloire nous les expédiâmes tenir compagnie aux milliers qui déjà emplissaient les camps alliés de prisonniers.

Le front était rompu, le plus difficile maintenant fait.

Il semblait que nous les avions eus comme le général MONTGOMERY le désirait, fort et dans le nez, pour les faire saigner. Depuis ce moment commença le plus grand désastre tune armée ait infligé à une autre dans l'histoire militaire monde.

Montgomery

Les troupes essentiellement motorisées ouvrirent la route ; pour le moment nous restâmes où nous étions.

Pendant que nous étions ici et que nous n'avions rien à faire, nous parcourûmes les positions abandonnées par l'ennemi. En camion nous nous rendîmes vers le pic d'El Himeimat. Alors nous vîmes les fortifications que nous avions attaquées, elles étaient très escarpées et tous les quelques mètres il y avait un emplacement de mitrailleuses, et beaucoup de refuges où ni l'artillerie ni l'aviation ne pouvaient atteindre ceux qui y étaient cachés.

Nous explorâmes ces caves pour chercher quelques provisions et nos recherches eurent de bons résultats : nous trouvâmes des bouteilles de Chianti qui, selon l'opinion de quelques-uns, devaient être empoisonnées, et nous pensions que la meilleure manière de s'en assurer était de les boire. En tous les cas le poison était exquis. Il y avait aussi une caisse pleine de pistolets automatiques que nous nous repartîmes.

Sur le trajet du retour nous rencontrâmes un Allemand mort qui possédait encore ses jumelles et son pistolet et, sautant du camion, nous courûmes à qui serait le plus rapide pour le dépouiller de ces objets qui représentaient du bon a ragent une fois vendus. Celui qui arrivé le premier tira sur le bras qui tenait la courroie qui ajustait les jumelles, et comme il le fit très brusquement, il l'arracha du corps ce qui répandit une odeur si forte que nous reculâmes à une certaine distance en nous bouchant le nez. Celui qui faisait l’inventaire continua tranquillement son macabre travail.

Le jour suivant nous sortîmes de nouveau, mais dans une autre direction, ayant de la chance de rencontrer de l'eau qui, si elle n'était pas bonne à boire, nous servit à prendre un bain, dont nous avions bien besoin car il y avait un mois que nous n'avions pas eu la possibilité de nous laver.

Au cours de l'une de ces reconnaissances que nous effectuions chaque jour avec un espagnol appelé BELTRAN, il s'en fallut de peu que nous ne laissions notre peau sur une mine.

De tranchée en tranchée et de refuge en refuge, nous nous rendions compte que nous étions dans un camp de mines anti-personnel. Quelque peu nerveux, nous commençâmes à prendre des précautions pour cheminer rapidement. « Ne bouge pas, ne bouge pas ! » cria BELTRAN en me saisissant par un bras. Je restai un pied en l’air et juste à l'endroit où j'allais le poser, une mine montait ses trois petites cornes diaboliques. Si je les avais piétinées, et je l'aurais fait, sans l'intervention à temps de BELTRAN, j'aurais été déchiqueté.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par authion le 6 Décembre 2017 à 08:15

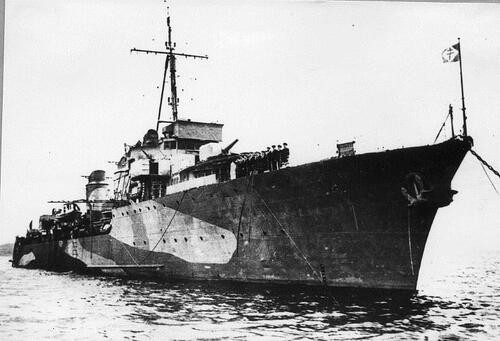

Les anciens combattants de l'île ont commémoré, hier matin, l'arrivée du contre-torpilleur "Léopard" à La Réunion le 28 novembre 1942 et rendu hommage "à tous ceux qui ont offert leur vie et fait don de leur jeunesse pour la liberté."

photo Ludovic Lai -Yu

De 1939 à 1942, La Réunion vit sous la contrainte. "Le 29 juin 1940, le gouverneur Aubert réunit les principaux notables de la colonie et leur impose de se soumettre au gouvernement du maréchal Pétain. Ce choix va avoir des conséquences sur la vie locale. La population est encadrée ; à Saint-Denis le Barachois prend le nom du maréchal ; la presse est censurée ; les francs-maçons et les étrangers sont pris pour boucs émissaires ; le blocus anglais entraîne la pénurie alimentaire ; l'île manque cruellement de produits de première nécessité." Tel est le tableau brossé par les élèves de la terminale ES du lycée Georges-Brassens (du Moufia), présents à la cérémonie sous la direction de leur professeur d'histoire.

L'arrivée du Léopard, le 28 novembre 1942 va tout changer. "Ce jour-là, les Dionysiens ont accueilli à bras ouverts, les fusiliers marins des Forces Françaises Libres, à bord duquel se trouvait le gouverneur André Capagory, chargé par le général de Gaulle de remplacer le gouverneur Aubert," rappelle Camille Bourrhis, délégué de la Fondation de la France Libre, organisatrice de la cérémonie aux côtés de l'Association des anciens combattants.

Le contre-torpilleur Léopard

Les Réunionnaises et Réunionnais ont été nombreux à rejoindre les Forces Françaises Libres, contribuant ainsi à l'amplification de cet élan patriotique tant attendu et trop longtemps réprimé. Certains noms sont entrés dans l'histoire : Marguerite Jauzelon, Jean Joly, Paul Vergès, Bruny Payet ! Nombre de ces valeureux guerriers sont restés dans l'anonymat et un contingent considérable est passé de vie à trépas : ils sont morts au champ d'honneur ou accablés par le poids des ans. "En ce jour, nous les associons tous à nos pensées," a souligné Paule Gervais-Delmas au moment de la sonnerie aux morts, précédant la minute de silence.

La petite assemblée présente au Barachois - où l'événement est scellé dans notre basalte originel - a remonté le temps, tout en appelant à la vigilance face aux dangers du présent. "N'oublions pas non plus tous ceux qui sont tombés depuis janvier 2015 sous les balles d'un ennemi qui se cache, un ennemi qui attaque nos valeurs républicaines et nous a déclaré une drôle de guerre depuis cette date."

Voilà pourquoi il importe de sensibiliser la jeunesse, "de lui inculquer le sens du devoir, les valeurs patriotiques, les obligations envers la patrie." Tâche bien délicate, en vérité, depuis que le service militaire a été supprimé. Toutefois, les enseignants restent de précieux relais en la matière tandis que l'État entretient la flamme par le biais des commémorations et concours, à l'image de celui dédié à la Résistance. Cette année, les jeunes sont invités à plancher sur le thème : "S'engager pour libérer la France." Paule Gervais-Delmas a encouragé les professeurs à mobiliser massivement leurs troupes et à puiser dans les itinéraires frappés du sceau de la vaillance et de la générosité des Français Libres de La Réunion. "Les associations sont présentes sur le terrain. Nous devons nous entraider et nous faisons confiance à notre jeunesse."

Source : Clicanoo.re

*************************

Le témoignage de Raymond DELOOF, ancien du contre-torpilleur LEOPARD

En novembre 1942, le contre-torpilleur Léopard reçoit pour mission de débarquer à la Réunion qui était demeurée sous le régime de Vichy. Le 20, il est accueilli par la batterie de défense de la Pointe des Galets à quelques kilomètres de la capitale de Saint-Denis, comme le relate le Havrais Raymond DELOOF : « La réplique ne se fait pas attendre : nous les attaquons à l’artillerie en passant au 30 mm. Dans l’après-midi,nous débarquons et faisons prisonnier le gouverneur et son secrétaire. Tous se rendent sauf un lieutenant d’artillerie assez grièvement blessé à un bras. Nous l’enverrons quelques jours plus tard à l’île Maurice, ainsi que le gouverneur.

J’étais permissionnaire et en rentrant dans notre poste, il y avait une marmite de punch vraiment bon ! Enfin tout l'équipage y a goûté et il y eut un seul puni pour le principe … Puis ce fut le départ pour Mombasa où nous attendions le général Legentilhomme pour partir sur Madagascar, qui était encore sous le régime de Vichy".

L'Odyssée France Libre du Havre, AAFL, 2017

votre commentaire

votre commentaire

-

Par authion le 3 Décembre 2017 à 22:24

A partir du 25 Mai 1942....

Nous nous dirigeâmes vers Bir Hakeim comme renfort des troupes qui y étaient cantonnées. L'offensive allemande était dans toute son apogée et les troupes anglaises se retiraient devant le rouleau compresseur de l'Afrika Korps.

Peu avant d'arriver à Alexandrie nous fûmes surpris par une tourmente de sable qui laissait à peine avancer les camions car elle empêchait presque totalement la visibilité des chauffeurs. Le convoi se composait d'une trentaine de camions transportant 8000 obus de canon de 75 et plus ou moins 100 (1000 ?) hommes. Cette nuit-là, nous la passâmes à Alexandrie et, aux premières lueurs de l'aube nous continuâmes pour arriver à Bir Hakeim à midi passé.

Colonel Amilakvari

Nous fûmes mis en présence du chef de la Légion, le Colonel AMILAKVARI, qui en un instant nous affecta aux compagnies dont nous devions faire partie.

Avec ZERPA et BOLANI nous fûmes désignés pour la. C L. 3 (cie lourde n°3), SALAVERRI, et l'argentin PARDO et d’autres pour la C.L. 2 et SEQUEIRA pour la 5 a. d'infanterie légère, restant de cette manière tous dans le même Bataillon n° 2 de la Légion Etrangère,

Il n'était pas besoin d'appeler notre attention sur l'activité qui régnait ici. Tous les soldats creusaient de profonds trous, mettant dessus des morceaux de bois, des pierres ou des morceaux de fer qu'ils trouvaient, laissant une petite entrée.

Nous restions à regarder tous ce mouvement, lorsque nous fûmes appelés de nouveau, cette fois pour être présentés au Capitaine Commandant de compagnie.

Capitaine Jean Simon

Celui-ci était un homme de haute stature, blond, et qui parlait d'une voix de fausset qui nous causa une mauvaise impression. Il n'était pas beaucoup plus vieux que nous et était borgne : en Syrie une balle était entrée derrière son oreille lui emportant l'oeil droit.

Il nous demanda nos noms et notre pays d'origine et nous dit ensuite : « Vous êtes volontaires, vous venez de loin pour lutter pour ma Patrie et je vous en suis reconnaissant ; sans doute êtes-vous pleins de bonne volonté. Maintenant vous devez savoir que la guerre n'est pas une fête, ici on meurt et on tue, par ailleurs, vous le verrez bientôt". C'est tout. Un moment après un sous-officier nous emmena aux pièces de 75 anti-chars que nous devions servir. Comme chef de pièce nous avions un basque nommé Luis ARTOLA, et comme compagnons, un belge, un polonais, deux espagnols et un tchèque.

«Vous arrivez en un mauvais moment», nous dit le belge. « Pourquoi ? », demandâmes-nous.

Un des espagnols entra dans la conversation. « Vous parlez espagnol ? » Nous lui dîmes que oui. « D'où venez-vous ? ». D'Uruguay. "Et d'Amérique, tu viens mettre le nez dans un pareil enfer, idiot ? " Il était andalou, et quand il parlait il n'était pas difficile de s'en rendre compte. Comme nous restions à le regarder il continua à déverser un torrent de paroles, duquel nous comprîmes à peu près ceci :

Ce matin il y avait en vue de puissantes colonnes allemandes qui avançaient en direction de la position. Le choc maintenant était inévitable, et voici pourquoi tout le monde se préparait avec tant de hâte. L'Espagnol nous invita à partager le trou, chose que nous acceptâmes avec reconnaissance parce que cela nous évitait d'en creuser un.

Notre canon était dans un puits circulaire de 50 cm de profondeur et de deux mètres de diamètre. Disséminés à 10 ou 15 mètres de la pièce, les abris individuels.

Bir Hakeim signifiait en espagnol « Puits du diable ». Pensez si le nom allait bien lui aller.

L'endroit avait environ 5 kilomètres carrés, et pas une seule défense naturelle. Seul, un antique fort de pierres à demi détruit et qui devait en d'autres temps être un dépôt d'eau. Là étaient placés nos mortiers. Le champ était complètement miné, avec de petits sentiers que seuls connaissaient ceux qui étaient là ; ils aidèrent grandement à la défense que nous fîmes de ce lopin de désert.

Les forces concentrées en ce lieu représentaient environ 4.500 hommes (3700 ndlr).

Le second et le troisième bataillon de la Légion un Bataillon de Tahitiens, les fusiliers-marins français avec des canons anti-aériens, quelques anglais avec la môme mission et l'artillerie coloniale avec des canons de 75 de longue portée.

La nuit de ce 26 Mai arriva. L'air paraissait imprégné de nervosité, les sentinelles avaient été doublées et tous éveillés pour une quelconque éventualité. Nous fumions et pensions. Notre pensée s'envolait loin... loin... Que se passait-il à la maison ? Maman ne devait pas savoir que nous étions ici, sûrement pas, nous n'avions pas encore eu le courage de le lui dire…

Revenons à la situation actuelle. Nous fumions en silence. « Halte-là !" Le cri de la sentinelle rompit le calme. L'autre donna le signal et le renseignement, ils échangèrent quelques paroles et de nouveau le silence nous entoura, l'énorme silence du désert. Il faisait froid. Nous avions peur sur le moment de nous voir pour la première fois aux prises avec l'ennemi. Nous ne le croyions pas, nous l'avions tant désiré. Un officier faisait sa ronde ; la sentinelle refit entendre sa voix. « Rien à signaler ? », demanda l'officier. « Rien, mon lieutenant ».

« Faites très attention, nous dit le lieutenant, parce que ça peut commencer d'un instant à l'autre".

Nous nous endormîmes en pensant à ces paroles. D'un moment à l'autre ... d'un moment à l'autre...

BIR HAKEIM - 16 JOURS D’ENFER

Le jour du 27 Mai arriva. Avec les premières lueurs de l'aube arriva jusqu'à nous le bruit d'une forte canonnade en direction du sud.

A 9 heures du matin se présentèrent en face de notre bataillon un certain nombre de tanks de la division italienne « Ariete » et le combat commença.

Comme premiers servants nous devions apporter s obus au chargeur.

La peur que nous sentions au début de la lutte était si grande que nous ne nous risquions pas à nous montrer loin de la tranchée qui nous était destinée ;

Nous n'aurions pas aimé regarder ce qui se passait devant parce que nous pressentions que la panique nous aurait saisi. Nous faisions des efforts incroyables pour rester calmes et cacher aux autres que nous étions effrayés.

Rapidement un cri angoissé arriva à nos oreilles et ensuite une main me toucha à l'épaule : « Occupe le poste du chargeur qui a l'air d’être mort » m’ordonna ARTOLA. Mais comme Je n'avais pas d'expérience, je m'excusai piteusement.

Le chargeur qui devait être toujours debout était exposé aux éclats des grenades allemandes et je voulais éviter ce péril par cette honteuse esquive. Et penser qu'une heure avant je me croyais courageux et qu'avant, rien ne me faisait reculer.

La cruelle réalité de cet enfer me convainquit du contraire, ma valeur était surfaite.

« Allons, hors du trou et charge le canon, il n’y a pas de temps à perdre », disait ARTOLA impatient.

En tremblant je sortis du trou qui m'offrait une sécurité relative. Avec difficulté - dominer ses nerfs étant chose peu facile, ce dont je manquais en ce moment, je commençai à introduire l'obus dans la chambre, me jetant rapidement à terre.

Le départ sonna ; je sentis un rude coup sur les côtes et criai « je suis blessé ! ».

Il est indiscutable que les moments les plus tragiques de la vie ont leur côté comique. En tenant le côté douloureux ; je me relevai, les compagnons rirent. Ce qui s’était passé était, qu'en se jetant au sol, je l'avais fait derrière la roue du canon qui, en revenant, me frappa avec violence. En me rendant compte du ridicule dans lequel je m'étais mis, mes yeux se brouillèrent de larmes de rage et de honte C'était ce qu'il me fallait ; je serrai les dents et pris une farouche résolution. De moi personne ne pourra plus rire, jamais. Peu à peu, j'arrivai, non pas à perdre, mais à dominer la peur. Maintenant nous n'entendions plus le fracas du combat parce que nous étions assourdis. Le canon chargé, et prêt à introduire un autre obus, nous regardions alentour avec une espèce d'ivresse.

Des nuages de fumée et de sable empêchaient de voir très loin, chose que les tanks mettaient à profit pour s'approcher ; ils venaient en zig-zag, cracher le feu, puis reculaient, ces masses d'acier se déplaçaient vite, cherchant le côté faible pour rompre nos lignes.

Rapidement une explosion d'un bruit terrible interrompit sa route. Il avait sauté sur une mine. Si les occupants descendaient, les armes automatiques de nos fantassins se chargeaient d'eux et les canons achevaient le travail de la mine. Pendant une courte trêve au cours de laquelle le coeur de l'offensive se porta sur un autre point, nous pûmes enlever le cadavre de notre compagnon. Le belge le prit par les pieds, et nous par les bras et nous le portâmes un peu plus loin pour essayer de l'enterrer au cours de la nuit. Un éclat de grenade lui avait ouvert le ventre. Les tanks ennemis faisaient un grand effort pour anéantir notre résistance. Jusqu'à ce que six d'entre eux parviennent à faire irruption dans la position.

Ensuite on vit des actes d'héroïsme. Avec des bombes à la main les légionnaires se lancèrent à l'assaut des tanks les détruisant et faisant des prisonniers ou tuant les occupants. Peu à peu, l'ennemi perdit ses forces, relâcha sa pression. Au milieu de l'après-midi il commença à se retirer laissant sur le champ beaucoup de tanks détruits et, par conséquent, quelques morts.

La tranquillité revint, mais nous savions que ceci n’était pas le principal et pensions avec angoisse que ça y était cette fois, la première et la dernière occasion de combattre. Ici nous ne voyions que deux possibilités : tomber en combattant ou lever les bras pour se sauver la vie, terminant la guerre entre les grillages d'un camp de concentration, car nous savions que nous étions assiégés.

La majorité des légionnaires était des espagnols républicains qui Jamais un instant ne pensèrent à se rendre, car, entre être envoyés à Franco ou mourir en combattant, ils préféraient la seconde hypothèse.

Le 28 commença le rationnement de l'eau à raison d'un litre par homme.

Avec une température de plus de 40° et le sable qui nous fouettait sans cesse, la soif était notre désespoir, un supplice ; quand la souffrance était intolérable nous nous rafraîchissions la gorge avec un trait que nous prenions avec beaucoup de soin, comme s'il s'agissait d'or liquide.

Ce jour-là, nous ne fûmes pas attaqués, mais les Stukas nous visitèrent et l'artillerie et les mortiers ne nous laissèrent pas en repos. Seulement pendant la nuit nous eûmes un peu de répit et pûmes manger, prendre un peu de thé chaud, préparé dans les profondeurs de quelque trou. Nous profitâmes aussi de l'obscurité pour approvisionner en munitions les troupes.

Le 29, le troisième bataillon de la Légion organisa quelques contre-attaques qui n'avaient pas l’intention, nous le supposions, de faire reculer l'ennemi, dix fois supérieur en nombre et possédant un matériel que nous ne pouvions pas concurrencer. Elles n'avaient d'autre but, nous pensions, que d'éprouver la résistance des lignes ennemies, parce qu'elles se succédaient sans aucun résultat positif pour améliorer notre situation.

Ce jour aussi prit fin et pendant ce temps nous entendions siffler sur nos têtes les obus qui ne faisaient pas de victimes, car nous étions tous cachés sous la terre comme des taupes. Nos 75 répondaient de leur coup sec et on entendait faiblement le bégaiement d'une mitrailleuse.

La souffrance était intense et l'angoisse de nous sentir à peu près perdus irrémédiablement nous opprimait, mais notre moral était loin d'être affaiblis.

Rien ni personne ne pouvait plus nous démoraliser, que la soif. Pourquoi en ces moments pensions-nous aux brasseries de Montevideo ? De la musique, de la gaîté, et de bonnes chopes. Nous aurions aimé nous débarrasser de ces pensées, mais y revenions sans cesse… de la bière, ... des rafraîchissements... quelle soif l .... Nous prenions le bidon, et... hop… une gorgée, assez ; assez ou fini la ration, et après ? bière fraîche, rafraîchissements.... Maudite guerre !

Une autre journée passa, une autre nuit arriva… Nous entrâmes dans le trou et nous mîmes à parler avec l'andalou FLORES. Tout en fumant nous parlions de l'Uruguay, de la famille, en fermant les yeux, nous continuions à nous rappeler ; de temps en temps, il nous interrompait et disait : « Ecoute, qu'est-ce que tu fais ici ? et pourquoi ? Si au moins nous sauvions notre peau ». Surement, répondions-nous, si nous sortons d'ici nous croirons aux miracles, parce que ça va être difficile. Enfin la fatigue nous prit et nous nous endormîmes ».

« Allons, debout, c'est ton tour de prendre la garde », dit quelqu'un en me réveillant.

La garde, la garde… j'étais si bien à dormir. En maugréant, je me levai et prenant la mitraillette j'allai m’installer devant le canon. Les yeux et les oreilles bien ouverts et les nerfs sous pression. Les minutes passaient ; le silence nous entourait et parfois le a, allemands tiraient quelques rafales, ou en entendait le bruit d'un coup de canon ou le roulement bruyant d'un tank ; après, rien, rien.

Je consultai ma montre. Une heure et demie du matin. Dans une demi-heure la garde serait terminée. Il faisait froid… dans les villes, on devait danser, s'amuser, il y avait des femmes et de la lumière... qu'on était bien à la ville, mais ici... Je regardai à nouveau la montre, deux heures moins le quart... encore quinze minutes.

Je trouvais la vie, bien amère. Une mitrailleuse aboya et devant moi passèrent les balles traçantes comme des points lumineux, des points lumineux qui anéantissaient des vies.

Je me dirigeais vers le trou d’INVERNON et le réveillai. « INVERNON, INVERNON, réveille-toi, c'est ton tour d'être de faction, et mets ta capote car il fait un froid terrible ».« Je viens... », me répondit une voix ensommeillée au fond du trou.

Je revins rapidement à mon poste, "Rien de nouveau ?", demanda le camarade. Rien de nouveau, la consigne habituelle.

Avant de me coucher, j'allumais une cigarette ça détend les nerfs. Cela nous fatiguait de penser à nous. Pourquoi cette tête voulait-elle le faire quand je désirais dormir ? et je pensais, je rêvais éveillé à la maison, la famille, pendant que je m'enfonçai dans une demie inconscience ; si nous réchappions d'ici… si nous réchappions. Cela tournait dans ma tête comme un leitmotiv.

Avant l’aube, nous étions debout. C’était l'heure redoutable des attaques. Depuis que nous avions repoussé leur offensive, ils n'étaient plus venus, mais nous les attendions, et l'attente est terrible, elle détruit les nerfs. Une, deux heures, pour qu'il fasse jour ; maintenant nous n'avions plus peur d'être surpris, en pleine lumière, mais nous continuons à attendre et à redouter ce que nous savions inévitable : une autre attaque. Nous nous demandions si nous serions capables de résister à un autre choc de la violence du premier.

Dès le jour levé, notre artillerie commença à cracher au plomb sur l'ennemi, Nous courrions vite aux abris, qu'il répondait immédiatement. Pourquoi tirions-nous alors que nous recevions vingt canonnades pour une, Nous maudissions de toute notre âme la témérité des artilleurs français.

Dans les trous nous nous faisions petits…, petits…; nous attendions, les muscles crispés, les obus allemands qui traversaient l'espace en sifflant très fort, éclatant derrière, à droite, à gauche. On entendait des cris de douleurs, des gémissements, et par-dessus tout, les Stukas commençaient à décrire des cercles au-dessus de nos têtes tels des oiseaux de proie, et ensuite déchargeaient des centaines de bombes en piquant les uns après les autres, dans un rugissement infernal. Le camp s'obscurcissait à cause de la fumée et du sable que soulevaient les explosions. Après cette vague en venait une autre, et encore une autre, ; les fusiliers marins et les Anglais tiraient et tiraient avec leurs pièces anti-aériennes.

Nos yeux suivaient atterrés les rapides évolutions des appareils : « encore un qui pique ! », criait quelqu'un, et nous nous réfugions au plus profond de notre trou, enfonçant le casque sur la tête, et en se bouchant les oreilles pour ne pas entendre le rugissement des moteurs. Nous n'en pouvons plus, nous n'en pouvons plus ! pensions-nous, jusqu'à ce que revienne le calme. Nous nous retrouvions, assourdis, nous nous rafraîchissions la bouche et la gorge desséchées, avec une gorgée d'eau et allumions une cigarette... rien de tel pour calmer les nerfs.

« A vos postes », ordonna le chef de pièce. Nous sortîmes en courant pour les occuper, mais il ne se passa rien, seulement c’était dangereux, après un bombardement d'être surpris dans les trous. Une demi-heure d'attente... maintenant, oui, nous allions fumer, mais... « les avions ! » criâmes-nous, « ils reviennent ! » : de nouveau dans le trou, comme des taupes. En rugissant ils se précipitèrent sur nous en nous mitraillant. Sauvages ! si nous pouvions…, mais quoi, personne ne peut rien. Les batteries de D.C.A. tiraient, tiraient., ils s'éloignaient de nouveau, mais ... jusqu'à quand ?

LA SITUATION DEVIENT DESESPEREE

Les jours passaient et nos chances d'en réchapper étaient chaque jour plus minces ; les bombardements de l'artillerie et de l'aviation étalent chaque jour plus violents.

La résistance qu'ils rencontraient exaspérait sûrement les italo- allemands et le troisième bataillon de la Légion continuait ses contre-attaques.

Parfois la nuit nous entendions les tanks allemands se déplacer pendant que nous ne pouvions les voir, à cause de l'obscurité ; nous savions qu'ils travaillaient à retirer des mines pour se faire un passage. Le lendemain nos hommes les remettaient de nouveau.

Les premières lueurs du 31 Mai montèrent à l'horizon. Dans le camp ennemi il y avait une grande agitation, dénoncée par la poussière que soulevaient les tanks et les autres véhicules. « Que veulent-ils faire ? », nous demandions-nous avec préoccupation. Avec soin nous huilâmes le canon en retirant le sable et nous postâmes à côté de lui. Ce mouvement de l'autre côté ne nous disait rien de bon. Les vétérans nerveux semblaient flairer le danger dans l'air.

Pour notre part, si nous étions tranquilles, nous n'en étions pas moins nerveux, pendant qu'ils bougeaient au loin.

« Ce calme m'énerve », dit ARTOLA, scrutant le désert avec ses jumelles.

Cela ne nous plaisait pas. Ils n'avaient pas tiré un coup de canon et nous n'avions pas vu ces saletés de Stukas. « Regarde, pour moi c'est très rare de voir nos canons tirer et pas les leurs ! » "Allons, allons ... les Allemands ... maudite soit la mère qui les a mis au monde... ils ne nous auront pas, jamais", dit FLORES, dans son jargon andalou.

Et ainsi, chacun donnait son opinion, exprimait sa pensée, mais tous comprenaient ce que nous ne disions pas. "Regardez, regardez ce qui vient ! ", cria quelqu'un.

Tous tournèrent la tête vers le point indiqué. Une petite automobile italienne, arborant une bande blanche, venait jusqu'à nos lignes. Ils firent signe au chauffeur, la voiture s'approcha et un officier sortit à la rencontre du parlementaire, le saluant militairement.

Cette scène se déroulait à 500 mètres du lieu où nous étions et nous en perdions le détail. C'est un officier italien, dit ARTOLA, qui regardait avec ses jumelles. « Et que diable veut-il ? », demanda un autre ? Et un troisième : « ce n'est pas difficile à deviner, il vient sûrement demander la reddition !"

Entre temps, on bandait les yeux de l'italien le conduire au poste de commandement. Une minute après il repartait par où il était venu. Qu’est-il venu faire ? C’était la question que nous nous posions. Bien vite on nous donna la réponse.

A 10 heures du matin, le capitaine SIMON, personnellement, vint nous annoncer la nouvelle, le général Koenig avait reçu le message suivant : « Aux troupes de Bir-Hakeim toute nouvelle résistance ne ferait que verser du sang inutile. Vous subirez le même sort que les deux brigades anglaises nous avons rencontrées à Got el Oualeb et qui ont été exterminées avant hier. Nous cesserons le combat dès que vous hisserez le drapeau blanc et viendrez à nous sans armes ».

« Comme vous l'imaginez, continua le capitaine avec sa voix de fausset, mais sereine, l'ultimatum a été repoussé et le général me charge de vous dire ceci" : 1° Nous devons nous attendre à une attaque sérieuse avec tous les moyens combinés (aviation, tanks, artillerie et infanterie). ELLE sera puissante. 2° Je répète mes ordres et la certitude que chacun fera son devoir sans faiblir, et à son poste, séparé ou non des autres ; 3° Notre mission est de résister coûte que coûte jusqu'à notre complète victoire ; 4° Bien expliquer ceci aux gradés et aux soldats de 2e classe. 5° Bonne chance à tous. Signé KOENIG.

Quand le capitaine termina la lecture de cet ordre du jour signé du général, et où il nous expliquait claire ment que notre devoir était de mourir aux postes de combat, nous crûmes que notre coeur cessait de battre et nous crûmes aussi que le capitaine, malgré la barbe de plusieurs jours et la saleté qui nous couvraient le visage, nous vit pâlir, car nous regardant fixement, il nous dit « Il ne faut pas croire que tout est perdu », et il s'en alla. Maintenant nous aurions dû être plus alertes que jamais, mais il semblait que la première attaque n'avait été qu'un jeu d'enfants comparée à ce qui nous attendait à ce moment ; Rommel l'avait dit clairement ! la reddition ou l'extermination totale.

Nous pénétrâmes dans l'abri pour être moins seuls nous n'aurions pas aimé que quelqu’un dise que le manque de moral avait fait pression sur notre être, et que le moral fondrait comme un édifice auquel manque les fondations ; l'idée de la mort ne nous était jamais venue comme à ce moment et sans doute étions-nous venus ici disposés à mourir pour la cause que nous défendions. En cet instant, nous nous rendîmes compte qu'il est très facile d'être disposé à mourir pour défendre un idéal quand on a 24 ans et seulement une vague idée de la mort, mais quand on entre en contact direct avec elle, nous la palpons et quand nous la voyons matérialisée par des corps disloqués, des membres arrachés et des ventres d'hommes qui s'étaient aussi nourris d'idéal et qui mourraient sans doute avec une grimace atroce de peur et de souffrance, quand pénètre dans notre nez l'odeur putride de la mort, nous n'avons plus envie de mourir, nous ne voulons plus mourir. Un sanglot éclatait dans notre poitrine, pourquoi ! nous ne voulions pas mourir et maudissions la démocratie, le nazisme et toutes ces causes et ces hommes qui nous ont menée à la tuerie.