-

* Survivant de Bir Hakeim par Domingo LOPEZ - 6 - Sur le front de Tunisie (1943-1944)

SUR LE FRONT DE TUNISIE

A l'aube l'artillerie commença de tous les côtés, à ne plus entendre sa propre voix.

Le lieutenant BOURGOIN, notre chef de notre section anti-tanks voulait nous faire placer en plein jour, et pour ce faire, il fallait traverser un endroit à la vue des Allemands et battus par leur artillerie.

Pierre Bourgoin

Heureusement le capitaine SIMON arriva et il ne le permit pas, lui demandant d'attendre la nuit.

Cachés derrière quelques oliviers nous attendions, et quand tout fut dans l'ombre nous gagnâmes nos lignes. Par chance notre pièce reçut un très bon emplacement, près d’une fondrière qui, en cas de bombardement ou de canonnade, nous offrirait un refuge. Les probabilités d’en réchapper pour les forces de Rommel étaient à peu près nulles ; le seul coté par lequel elles pouvaient fuir était la mer, et il était coupé par l'escadre anglaise. Par terre, elles étaient encerclées par des forces puissantes qu'il serait difficile de faire reculer.

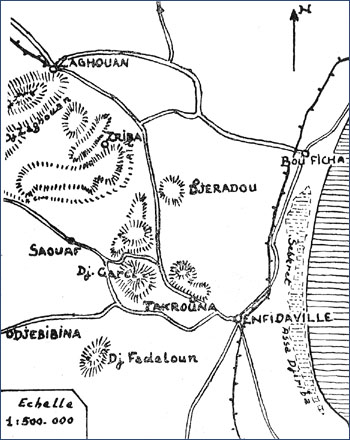

Les Anglo-américains venaient du nord, la colonne Leclerc appuyait sur l'est, et les unités de la 8e armée, dont nous étions, venaient du sud.

Le sort de l'Axe en Afrique était maintenant une question de jours.

Au DJEBEL GARCI allait s'ouvrir une tombe où serait englouti un bon morceau de l'orgueil allemand.

Pendant les jours que durèrent le siège, nous fîmes très peu d'attaques étant donné l'escarpement des montagnes qu'occupait l'ennemi et les fortifications qu'il y avait sûrement, il était inutile de prétendre l'en déloger par la force.

Une nuit, pour la première fois, nous entendîmes cracher une arme inconnue de nous et qui nous donna la chair de poule. Tout était silencieux, lorsque tout à coup quelque chose comme un hurlement lugubre, prolongé, suivi d'une série d'explosions, interrompit la tranquilite nocturne. Nous nous regardâmes apeurés et l'oreille attentive attendions que le bruit se répète et nous verrions bien.

Tout près de nous lorsque les obus éclataient il semblait que la terre prenait feu tant il y avait d'étincelles sautant dans toutes les directions. Aucun de nous ne savait quel diable d'arme c'était là, mais nous ne tardâmes pas à apprendre qu'il s'agissait de la fameuse "Katiouchka" russe qu'utilisait les allemands, une espèce de mortier qui comportait six ou huit tubes qui marchaient à l'électricité.

Ses effets destructeurs étaient moins terribles que son effet moral.

Dans les autres campagnes, nous l'entendîmes de nouveau et chaque fois elle nous fit trembler à ne pas pouvoir contrôler nos nerfs en entendant ce hurlement terrible.

Un matin notre artillerie commença à envoyer des obus sur les positions ennemies en telle quantité qu'on aurait dit que même les pierres brûlaient. A ce moment j'étais sentinelle et je réveillai rapidement les compagnons car, bien que n’étant averti de rien, je pressentais qu'il allait se produire quelque chose d'important. La canonnade dura jusqu'à l'aube sans leur laisser une seconde de répit et quand elle cessa, le chef de notre section vint nous donner les instructions sur le rôle que nous aurions à jouer avec le canon dans l'attaque que lançait la 2e brigade de la division.

Le bégaiement des armes automatiques venait jusqu'à nos oreilles et il signifiait que le contact avait été pris avec les forces ennemies. À 800 mètres , devant nous, sur la pente de la montagne, il y avait un petit village arabe sur lequel nous avions ordre d'ouvrir le feu au moindre mouvement suspect.

Le combat s'intensifiait par moment dans les postes, les yeux fixés sur l'objectif, nous attendions tranquillement.

« Attention ! » cria le caporal-chef DECOC. Nous bondîmes et en un tour de main le canon fut prêt. Un groupe d'hommes se mouvait dans le village. « Feu ! », ordonna le pointeur, et un obus de 75 partit en sifflant, puis un autre, et encore un autre jusqu'à douze, qui éclatèrent dans le petit village, le couvrant de terre, de fumée et de cris.

« Bien, très bien », s'écria le lieutenant qui , très énervé, venait d'avoir peur d'un âne. « Ceux-ci ont leur compte. Maintenant continuez à arroser toutes les positions devant lesquelles l'infanterie attaque. Lorsque vous verrez une fusée, cessez le feu ».

C'était ce que nous aimions, le feu à discrétion. Maintenant nous prenions une revanche complète sur ceux de Bir-Hakeim et de El Himeimat. Nous les avions à notre merci et sans beaucoup de risques de notre côté.

Nous n'arrêtions notre tir que pour laisser refroidir le tube du canon, nous arrosions de mitraille les Italo-allemands, et ce jusqu'aux premières heures de l'après-midi où la fusée blanche fut lancée, mettant fin à l'attaque.

Le combat avait duré plus de huit heures et nous avions en notre pouvoir presque toutes les positions avancées de l'ennemi. A la tombée du jour, en vue d'une résistance tenace de l'ennemi, furent lancées sur les lignes adverses des affiches écrites en allemand et en italien, les avertissant que s'ils ne se rendaient pas dans les 24 heures, 100 avions et 500 tanks seraient lancés sur eux.

Durant la nuit la tranquillité fut complète, mais le lendemain matin, pour leur faire comprendre que s'ils ne se rendaient pas notre menace s'accomplirait, les chasseurs les mitraillèrent à basse altitude.

LA DEFAITE DE L’AXE

Vers midi la reddition commença. Nous les vîmes se former sur la montagne et ensuite, arborant des drapeaux blancs, descendre les mains en l'air.

L'ordre nous fut donné de nous préparer à marcher et nous commençâmes à former des colonnes au bord du chemin. De là nous faisions des gorges chaudes en voyant cette armée, tête basse, avancer vers les camps de prisonniers.

« Et vous , vous auriez aimé aller au Caire ? c'est là que nous allons, nous avons de la chance », et à cette plaisanterie en succédaient d'autres destinées principalement aux Allemands qui nous jetaient des regards chargés de haine.

Lorsque les prisonniers, qui se montaient à plusieurs milliers, eurent fini de passer, notre section fut désignée pour aller en reconnaissance dans la montagne et la nettoyer des éléments isolés qui auraient pu y rester cachés.

Nous partions contents dans la perspective de pouvoir rapporter quelque chose de valeur, comme des pistolets, des montres ou des bagues qu'auraient pu avoir les morts.

Si nous avions su ce qui nous attendait ! Lentement et avec précaution, nous escaladâmes les pics.

Au crépuscule, comme nous n'avions rien rencontré, notre groupe s'arrêta pour en attendre un autre, lorsque tout à coup, de l'endroit où nous nous trouvions, nous entendîmes une explosion. Nous regardames d'où elle venait et vîmes trois hommes à terre. Nous descendîmes en courant pour leur prêter assistance et derrière nous retentit une autre explosion qui fît tomber le camarade qui marchait le dernier avec une blessure au pied. Pressés par la peur, nous continuâmes notre route et le sergent FORTUNA qui marchait devant sauta sur une autre mine et tomba tout près de nous, la tête presque séparée du corps.

Quelques-uns qui étaient plus loin nous crièrent « ne bougez pas,ne bougez pas, vous êtes dans un champ de mines ». La peur nous submergea et gagna nos pieds qui ne répondaient plus à notre volonté, de telle façon qu'en quelques mètres, les uns devant, les autres derrière, à droite ou à gauche, huit hommes sautèrent dont l'un fut tué sur le coup. Brusquement nous reprîmes nos esprits et, centimètre par centimètre, nous nettoyâmes le terrain où nous allions poser les pieds.

Nous arrivâmes en dehors du champ de mines et retirâmes les blessés les plus graves.

Le sergent TIBET avait un bras presque arraché, le ventre ouvert et la partie droite de son visage n'était plus qu’un trou sanglant.

Le caporal PLAKOSKI avait eu un poumon traversé par un un éclat qui lui avait pénétré dans la poitrine, et de plus avait reçu de nombreuses blessures dans les jambes ; ces deux là moururent avant d'arriver à l'hôpital et les six autres ne revinrent jamais au front ayant été déclarés inaptes au service actif.

Ce fut pour notre bataillon, toujours poursuivi par la mauvaise chance, la triste fin d'une campagne victorieuse.

Après avoir avancé de quelques kilomètres nous installâmes le camp près de Tunis.

Au crépuscule, deux légionnaires trouvèrent un officier allemand qui s'était caché et le ramenèrent à nôtre camp.

C'était un lieutenant de 22 ans qui venait disait-il du front russe pour se reposer. Pour tous le front d'Afrique leur semblait un camp de vacances. Sous notre garde, il passa la nuit et le lendemain de bonne heure le sergent FOUQUET, qui parlait allemand, commença à l'interroger.

L' Allemand se montrait très hautain. Entre autres choses, il lui demanda s'il savait de qui il était prisonnier, et il répondit négativement ; il lui dit donc que les forces qui étaient ici étaient la Légion Etrangère. Le boche changea de couleur et son arrogance disparut. A ce moment le sergent DOVIGNI lui ordonna de donner toutes ses affaires et de le suivre, en même temps qu'il appelait quatre hommes en armes.

Le prisonnier pâlit, dirigeant des regards a ngoissés à son entourage, et il ne vit rien que des visages durs et s'éloigna entre ses gardes d'un pas vacillant.

Il fut amené devant le capitaine SIMON qui l'interrogea et revint ensuite près de nous. Nous lui offrîmes du café au lait et lorsqu'il l'eut bu, sa langue se délia. Il confessa qu'il avait eu peur lorsqu'il avait appris qu'il était prisonnier de la Légion Etrangère, parce qu'il croyait que nous étions des cannibales ou presque, et que nous allions le fusiller sûrement.

Il nous raconta le désastre de Stalingrad et comme le front russe était terrible et, très excité, il dit que malgré tout l'Allemagne gagnerait la guerre, car ils étaients les meilleurs soldats ; arrivé ici, quelqu'un lui envoya un magnifique soufflet et ce fut terminé pour la conversation.

On mit des camions à la disposition de ceux qui voulaient aller en permission jusqu'à ENFIDAVILLE.

C’est une petit ville d'architecture moderne, mais qui se trouvait en ruines et ou on ne trouvait personne, rien. Nous continuâmes ensuite jusqu'à Sousse et nous ne trouvâmes pas non plus ce que nous désirions, et nous revînmes jusqu’à Hamman-Sousse où nous trouvâmes du vin et des femmes.

Lorsque nous retournâmes au camp, quelques Espagnols qui voulaient s'engager dans la Légion nous suivirent. Ils le firent, mais la plupart désertèrent lorsqu'ils furent désaoûlés.

Le lendemain nous allâmes à TUNIS et là nous amusâmes bien, à notre manière. Beaucoup de maisons de femmes, des cafés et des bagarres dans chaque café et dans chaque coin. Un Anglais nous défia à la boxe. Il avait les gants, mais il lui manquait un adversaire. Nous acceptâmes et après une courte lutte où tout le monde assista gratis, car c'était au milieu la rue, l'Anglais fut hors de combat.

Ses compagnons cherchèrent une revanche et ils l'eurent jusqu’à ce qu'arrive la Military Police qui mit bon ordre à tout ça avec quelques coups de matraques.

Nous restâmes quelques jours à HAMMAN-SOUSSE, distant de 5 kilomètres de Sousse, port que les avions allemands visitaient sans cesse pendant la nuit, nous offrant un spectacle du feu des défenses anti-aériennes qui, bien que très fréquent, n'en était pas moins intéressant : des milliers de balles traçantes rayant l'espace de toutes les couleurs, des points lumineux qui s'élevaient, marquant la fin de leur ascension par éclatement. Les canons de gros calibre faisaient entendre leur tir rapide, mélangé au bégaiement des mitrailleuses, et de temps en temps la note profonde grave, de l'éclatement des bombes. Au premier signal nous éteignions les lumières et restions dans l'ombre qui était très dense sous les oliviers qui couvraient le terrain.

Le commandement avait ordonné que nous creusions des trous en prévision du fait que nous pouvions prendre un de ce qui tombait sur le port.

En effet, une nuit ils nous obligèrent à plonger la tête la première et en grande vitesse dan les trous, car un appareil, après avoit décrit plusieurs cercles autour de nous, sans doute après avoir vu quelque lumière, piqua volamment et en faisant cracher ses mitrailleuses. Heureusement nous en fûmes quittes pour la peur, mais le lendemain les trous que nous avions creusés en protestant - car nous pensions qu’ils étaient inutiles-, étaient plus profonds. Question de prudence disions-nous, il en est venu un, il peut en venir d’autres…

UNE EQUIPE INTERNATIONALE…

Comme il n’y avait aucun exercice, nous décidâmes de pratiquer le football sur le stade de SOUSSE et plus tard, nous disputâmes quelques parties contre les Anglais. Dans notre équipe, il y avait plusieurs nationalités représentées : un Grec, un Italien, un Suisse, deux Uruguayens, trois Espagnols et trois Français. On aurait pu difficilement constituer ailleurs une équipe d’un caractère si international, mais il y régnait un extraordinaire esprit de camaraderie et une compréhension mutuelle.

Nous partîmes de Sousse et après deux jours de voyage, nous nous installâmes dans le désert, à 80 kilomètres de TRIPOLI.

Le tournoi de huit commença et nous commençames en gagnant par 8 à 3, restant comme finalistes. Dans cette rencontre, ZERPA marqua trois buts.

Quatre jours avant la finale nous fûmes relevés avant l’heure fixée et gagnâmes un camp de repos. L’après-midi où devait se tenir la partie, les gradins du stade étaient plein de soldats et dans la tribune officielle, les généraux MONTGOMERY, KOENIG, LELONG et d’autres officiers de haut grade.

Cependant, nous ne profitâmes pas de la permission qui nous fut donnée ensuite, à cause d’une vague de chaleur qui nous soumit à l’enfer d’une température de plus de 60°. On avait l’impression de respirer dans la bouche d’un four. Cet enfer dura trois jours durant lesquels il fut défendu de marcher à pied à cause du danger d’insolation, et malgré les précautions, il y eut de nombreuses victimes.

Les seuls moments où nus quittions notre trou, couvert de tapis que nous tenions humides, étaient pour monter dans lescamions pour aller à la mer, et là, nous nous asseyions dans l’eau, le képi sur la tête et nous fumions. C’était, tant qu’il ne faisait pas nuit, les meilleurs moments de la journée.

Quand la température tomba nous partîmes dans la camionnette du lieutenant BOURGOIN.

Quatre jours et trois nuits et demie de voyage dans l'immensité du désert ; 2 500 kilomètres parcourus pour pouvoir nous amuser selon nos goûts, loin de tout ce qui était militaire. Oublier les exercices, manger ce qui nous plaisait sans avoir à peler pommes de terre et navets, ne pas laver les marmites, vivre enfin comme tout le monde.

Lorsque nous arrivâmes à ALEXANDRIE, nous allâmes dans un hôtel que nous connaissions déjà et payâmes la pension d'avance, déposant en même temps 140 livres que nous irions chercher au fur et à mesure de nos besoins.

En cette ville dont le standard de vie était très bas, cette somme nous suffirait bien à satisfaire nos goûts et même quelque caprice.

Le lendemain de bonne heure, nous sortîmes pour acheter des uniformes neufs qui nous permettraient d'accéder aux endroits les plus chics de la ville, mais pour cela il allait au moins avoir des galons que nous acquîmes également pour, selon le cas, être officiers ou sous-officiers.

Bien vêtus et avec de l'argent il ne manquait pas de femmes complaisantes pour nous faire oublier la guerre avec toutes ses misères et ses cruautés, de telle façon que les vingt jours dont nous disposions pour vivre comme des être humains passèrent à une rapidité incroyable et il fallut bientôt penser, non sans regrets, à regagner le bataillon.

Nous traversâmes de nouveau le désert que nous honnissions et que nous espérions abandonner rapidement et pour toujours.

Comme nous n'avions pas hâte de rentrer nous faisions halte dans les cantines anglaises que nous rencontrions, passant une demi-journée à BENGAZI, et quelques heures à OHMS, employant ainsi cinq journées pour arriver à destination.

Le bataillon s'était déplacé et il occupait un point sur la côte, près d'un village appelé ZUARA et qui, par le seul fait d'être sur la plage, nous plaisait beaucoup plus que notre précédent cantonnement.

Le lendemain nous allâmes à TRIPOLI que nous ne connaissions pas bien et qui nous plut malgré les nombreuses ruines des bombardements.

Nous restâmes ici seulement deux jours et les préparatifs de voyage commencèrent de nouveau.

LE BAIN AVEC MASSAGE

Trois jours nous voyageâmes par chemins et routes pour arriver à plus de 1000 kilomètres entre les oliviers, et par chance, de nouveau près de la côte.

Là se trouvait un campement arabe où nous fîmes connaissance avec une nouvelle façon de se baigner des plus pittoresques, qui fut pour nous une grande surprise.

Sur la porte d'une maison nous vîmes un écriteau annonçant « Bains Publics » et nous entrâmes.

Après avoir payé 10 fr on nous donna une serviette et un savon et on nous fit entrer par un corridor dans une salle pleine de vapeur ou il y avait quelques estrades, et au milieu une petite piscine dont l'eau se renouvelait sans cesse.

Nous nous dévêtîmes sans savoir ce que nous allions faire, lorsqu'un arabe nous expliqua, dans un français appproximatif, que nous devions rester ici jusqu'à ce que la sueur nous dégouline en abondance du corps. N0us n'attendîmes pas longtemps pour nous voir devenir mouillés comme si nous avions été trempés dans l'eau. A ce moment arriva un autre arabe qui nous demanda si nous désirions des massages. Nous décidâmes d'expérimenter le bain avec massage.

Nous nous étendîmes sur le ventre sur les indications du masseur et il commença à nous décrasser, nous frottant les épaules et nous assénant de temps en tenps de vigoureuses claques sur les omoplates.

Quand il eut terminé, ce fut le tour du ventre et de la poitrine et il commença ensuite le véritable massage. Il nous fit asseoir et nous appuya les mains sur la nuque, nous pliant en deux ; ensuite il nous appuya sur les cotes comme pour faire rejoindre les deux côtés. Il nous étira les doigts de pieds et des mains et fit de même avec les bras. A la fin cela nous semblait de la lutte libre dans laquelle nous aurions reçu tous les coups.

Enfin nous passâmes à la douche pour nous savonner et, au contact de l'eau froide nous ressentîmes les bienfaits de oe bain arabe, aussi bienfaisant que violent.

Pendant ces journées nous allâmes à la côte pour faire des exercices de tir avec les canons, bien que cela ne fut pas nécessaire, car nous les connaissions même trop, et nous étions bien entraînés, mais le capitaine SIMON avait besoin de sentir la poudre, sans cela il s'étiolait.

Notre vie se déroulait ainsi lorsque l'ordre nous fut donné de nous préparer à partir. Ce fut un déplacement de 15 kilomètres seulement, mais en l’occurrence très douloureux pour nous.

A la fin de ce court voyage, le capitaine SIMON fit appeler tous les sud-américains de la compagnie pour nous annoncer la triste nouvelle que notre camarade Aguedo SEQUEIRA qui conduisait une ambulance avec remorque, s'était au cours d'un accident, fracturé le crâne et quelques cotes, et l'une d'entre elles lui pénétrant dans le coeur avait provoqué la mort presque sur le coup.

Le capitaine Jean SIMON , 2e à gauche

ADIEUX A AGUEDO SEQUIERA

Le même capitaine SIMON se chargeait d'intervenir auprès des autres sud-américains du bataillon pour former un piquet d'honneur qui accompagnerait notre infortuné camarade jusqu'à la tombe.

En camion nous allâmes jusqu'à l'hôpital de Sousse ou était le corps.

Une grande tristesse nous saisit lorsque nous pensâmes que la veille Aguedo était sain, fort et joyeux ; qu’hier nous entendions sa voix grave et virile chantant des tangos.

Nous arrivâmes, descendîmes du camion là ou déjà se trouvait un groupe de gendarmes et un de soldats de l'Armée d'Afrique du Nord qui venaient aussi rendre hommage à notre ami. Nous nous formâmes en deux files, une de chaque côté de la porte par laquelle sortirait le cercueil.

Un clairon entonna les notes douloureuses et tristes de l’Appel aux morts, fortes d'abord pour aller en s'amenuisant, se dissolvant ensuite dans ce diaphane matin lumineux et froid.

Présentez ! armes ! En deux mouvements bien rythmés et énergiques ; nous présentâmes nos armes au camarade qui s'en allait pour toujours dans le glorieux drapeau tricolore orné de la Croix de Lorraine.

Nous arrivâmes au cimetière de Sousse et lorsque le cercueil fut posé près de la sépulture, le Capitaine SIMON avança et d'une voix brisée par l'émotion prononça une brève oraison funèbre : « Aguedo SEGUEIRA, d'un petit pays d'Amérique du sud, tu es venu prendre les armes pour défendre la France et la démocratie. Tu as laissé tout ce que tu aimais pour combattre à nos côtés, merci au nom de ma Patrie. Jeune légionnaire, tu a s toujours montré ton courage dans les combats auxquels tu as pris part, maintenant repose en paix. Ta tombe restera comme un autre jalon de gloire sur notre chemin jusqu'à la victoire finale ».

Sincèrement catholique il reçut une oraison et notre ami fut descendu au sein de la terre. Le capitaine s'inclina et lança la poignée de terre dans la fosse, tous les officiers l'imitèrent pendant que de nouveau retentissaient les notes vibrantes de l’Appel aux Morts ; les sanglots secouaient nos poitrines et les larmes glissaient sur nos joues brûlées par le soleil du désert.

Nous ne pouvions pas réaliser la mort stupide de SEQUEIRA. Quand on va faire la guerre on est généralement disposé à perdre la vie, mais pas dans un accident, avec l'ennemi en face, trouvant une mort justifiée et en la regardant venir en face, ça c'est la mort d'un guerrier.

S'il devait mourir, pourquoi le destin ne lui a-t-il pas envoyé une balle sur les champs de bataille, lui permettant d'en sortir sauf pour le faire tomber ensuite de cette façon Nous l'aurions pleuré de la même façon, mais avec la consolation de savoir que sa vie, il l'avait vendue très cher.

Quelques jours après ce triste récit nous quittâmes le village de NABEUL pour aller à BIR BOU REKBA, une petite station de chemin de fer à quelques kilomètres de TUNIS.

Pour la première fois depuis que nous avions quitté l'Angleterre nous avions un toit sur la tête. La vie ici était différente, bien qu'également abrutissante.

On nous ennuyait beaucoup plus avec les exercices les travaux de nettoyage, peler les pommes de terre et autres petites choses qui ne nous laissaient pas un instant de répit.

Nous avions seulement quelques heures de liberté, vers le milieu de la journée, lorsque le travail était terminé à cinq heures de l'après-midi. Alors nous nous réunissions entre Sud-américains et quelques Espagnols pour prendre le café et bavarder. Le café, il n'était pas facile de s'en produrer, et il fallait profiter des distractions des cuisiniers ou leur demander le marc qui restait dans les filtres après avoir servi à compagnie ; avec ça, on pouvait faire quelque chose qui ressemblait à du café en le faisant bouillir de nouveau.

Lorsque nous avions ce qu'il fallait, le samedi ou le dimanche nous faisions un repas dont la préparation était confiée à REAL DE AZUA qui était un excellent cuisinier.

Nous commencions à recevoir du matériel de guerre et nous fûmes affectés à une section de mitrailleuses dont le maniement et le mécanisme nous furent enseignés ensuite, en même temps que le bruit courait que nous allions embarquer pour l'Italie.

Nous ne fîmes pas grand cas de cela car nous étions habitués à ce que pour quelque cause et même sans des bruits de même sorte se répandant, il était ensuite prouvé qu'il ne s'agissait pas de quelque on-dit.

Malgré tout et comme les rumeurs semblaient devoir se confirmer par quelques faits qui les corroboraient, telle une revue générale d'armes et de camions, une répartition de masques à gaz et des exercices avec ceux-ci etc…, et l'Italie signifiant le retour au front, nous décidâmes d'aller à Tunis pour nous amuser le plus possible.

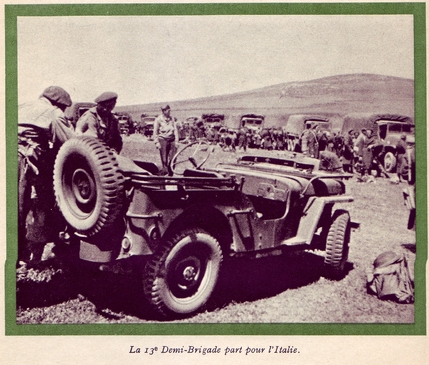

AVRIL 1944 : L’EMBARQUEMENT POUR LA CAMPAGNE D’ITALIE

Quelques jours après arriva enfin ce que nous attendions : les préparatifs de départ pour l'Italie.

Nous partîmes de Bir Bou Rekba aux premières heures de l'après-midi et nous y arrêtâmes aux environs du port de BIZERTE où nous attendîmes le moment de prendre le bateau pour l'Italie.

Le jour du second anniversaire de notre arrivée en Afrique, le 19 avril 1944, sur un bateau battant pavillon anglais, le "Takliwa" nous embarquâmes pour traverser la Méditerranée.

Cette traversée dura un peu plus de 24 heures et se passa très normalement. L'alimentation était assez bonne, mais comme pendant les précédentes, nous étions entassés.

Dans les dernières heures de l'après-midi où nous avions levé l'ancre, nous croisions en vue des Iles Agades, et le lendemain matin nous entrions dans la baie de NAPLES que je ne vais pas vous décrire car cela l'a été fait tant de fois et magnifiquement par des poètes et des écrivains aux noms célèbres…

(...)

Tags : 13 DBLE, Domingo Lopez, publications, Tunisie, 1943, 1944

Tags : 13 DBLE, Domingo Lopez, publications, Tunisie, 1943, 1944

-

Commentaires